循環型社会を考える上で、重要になってくるのがバイオマス。この言葉自体はよく目にしますが、一体どういうもので、どんなメリットがあり、どのように利活用できるのか、日本有機資源協会理事で事務局長の嶋本さんにお話をお伺いしました。

生物由来の有機物資源「バイオマス」

――バイオマスという言葉は一般的になってきましたが、いったいどのようなものなのか、どのように活用できるかなど、具体的な内容について教えてください。

取材にご協力いただいた嶋本理事・事務局長

取材にご協力いただいた嶋本理事・事務局長

嶋本さん:バイオマスは、生物資源(bio)の量(mass)を示す概念ですが、そこから派生して再生可能な、生物由来の有機物資源で、化石資源を除いたものを言います。生ごみや家畜の排せつ物、廃材や稲わらなどがあり、私たちが生活する上で身近に存在する資源です。

バイオマスは、「廃棄物系バイオマス」「未利用バイオマス」「資源作物」の3つに分類されます。

「廃棄物系バイオマス」は、家畜の排せつ物や、製材工場の廃材、下水の汚泥などが挙げられます。以前から有効利用の期待が大きい一般家庭の生ごみや食品工場、スーパーで発生する食品廃棄物も、この分類にあたります。

また、水害で水に浸かってしまって、人が食べられなくなったお米なども、廃棄物系バイオマスとして活用されます。

「未利用バイオマス」は、里山の林地残材や、たんぼなどから出る稲わらや麦わら、もみがらなど、まだまだ利活用されていないものを分類しています。

「資源作物」は、その名の通り、最初から資源として活用するために栽培される作物や生物のことを言います。食用でないとうもろこしなどからバイオエタノールを生成したり、微細藻類から液体燃料を作り出す研究開発が進んでいますが、それらがこのカテゴリーになります。

――こうしたバイオマスは、どのように利用されているのでしょうか?

嶋本さん:バイオマスの利用は、大きく分けて「マテリアル利用」と「エネルギー利用」があります。

マテリアル利用は、飼料化、堆肥化が代表的ですが、バイオマスプラスチックは石油系プラスチックの代替としての需要が高まっており、スーパーのレジ袋やフォークやスプーンなどのカトラリーなどに使用されています。最近では、アミノ酸や有用化学物質など、化学品の原料としても使われ始めており、中には付加価値の高い物質の開発なども進んでいます。

エネルギー利用は、バイオマスを活用して電気や熱として利用したり、燃料として利用するものです。

例えば、林業資源が豊富な自治体では、間伐材を木質チップなどに加工してボイラーで燃焼して発電や熱供給に利用するなどがありますが、さらに切り出した木の枝や葉っぱなど、これまで山に捨てられてきた林地残材も有効利用する動きが広がってきています。

また、食品廃棄物、家畜の排せつ物、下水汚泥などを酸素のない状態で、微生物の働きによって分解し、発酵させてメタンガスを発生させて発電や熱に利用する取組が広がってきています。

バイオマスから液体燃料をつくる研究も進んでいます。天ぷら油など廃食油を加工して、バイオディーゼル燃料(BDF)を作り、軽油の代替とするものです。同じような液体燃料の研究を、微細藻類のミドリムシで進めている企業もあり、一部の路線バスで利用されているほか、期間限定で町のガソリンスタンドで販売されていることもあります。

CO2の排出量が多い輸送手段として飛行機があげられますが、バイオマスを使った持続可能な航空燃料(SAF)も実証実験が行われています。開発に取り組む企業の調査では、従来の化石燃料に比べてCO2排出量を約80%削減できるほか、既存の化石燃料とも混合できるため、機材や設備がそのまま使えることもメリットとして挙げられています。

大阪ガス株式会社(以下、大阪ガス)さんは、2025年に開催される大阪・関西万博の会場で、再エネ由来水素と会場内で発生する生ごみ由来のバイオガスからメタンを製造し、会場内の熱供給設備やガス厨房で利用する計画をされています。

バイオマスは、CO2の増減に影響を与えない「カーボンニュートラル」

――ご紹介いただいたように、さまざまな用途で利活用が広がるバイオマスですが、どのようなメリットがあるのでしょうか?

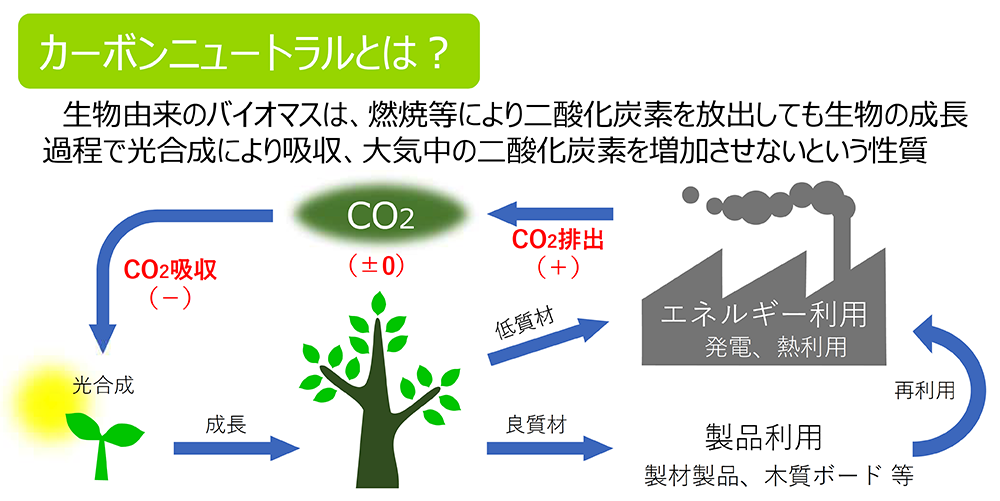

嶋本さん:一般的に物を燃やすとCO2を排出しますが、バイオマスの場合、新たにCO2を増加させているわけではないことです。植物は成長段階で光合成をして育ちますが、その時にCO2を吸収して酸素を発生させています。そのため、地球環境のCO2の増減に影響を与えない「カーボンニュートラル」と呼ばれる特性を持っています。

農林水産省の資料を引用

農林水産省の資料を引用

バイオマスは、生物由来のものであり、身近なところにあり利活用しやすく、化石燃料のように海外から運んでくることもありません。

それぞれの地域の特徴にあわせて、利活用することができれば、エネルギーの地産地消が実現でき、輸送コストだけでなく、CO2の削減にもつながります。

太陽光発電や風力発電は、当然ながらカーボンニュートラルですが、自然の力を利用するものは供給が安定しないことが課題になります。太陽光の場合、夜間は発電が難しいですし、風力も風が無くても強すぎても利用が難しくなります。

一方でバイオマスの場合は、資源さえあれば、安定的にエネルギーを生み出すことができますし、需要に応じて、調整も可能であり、化石燃料と同じような利点があると考えられます。

ただ、バイオマスの場合、身近にあるものであるがゆえに、収集方法やまとまった量を確保する仕組みづくりに課題があります。

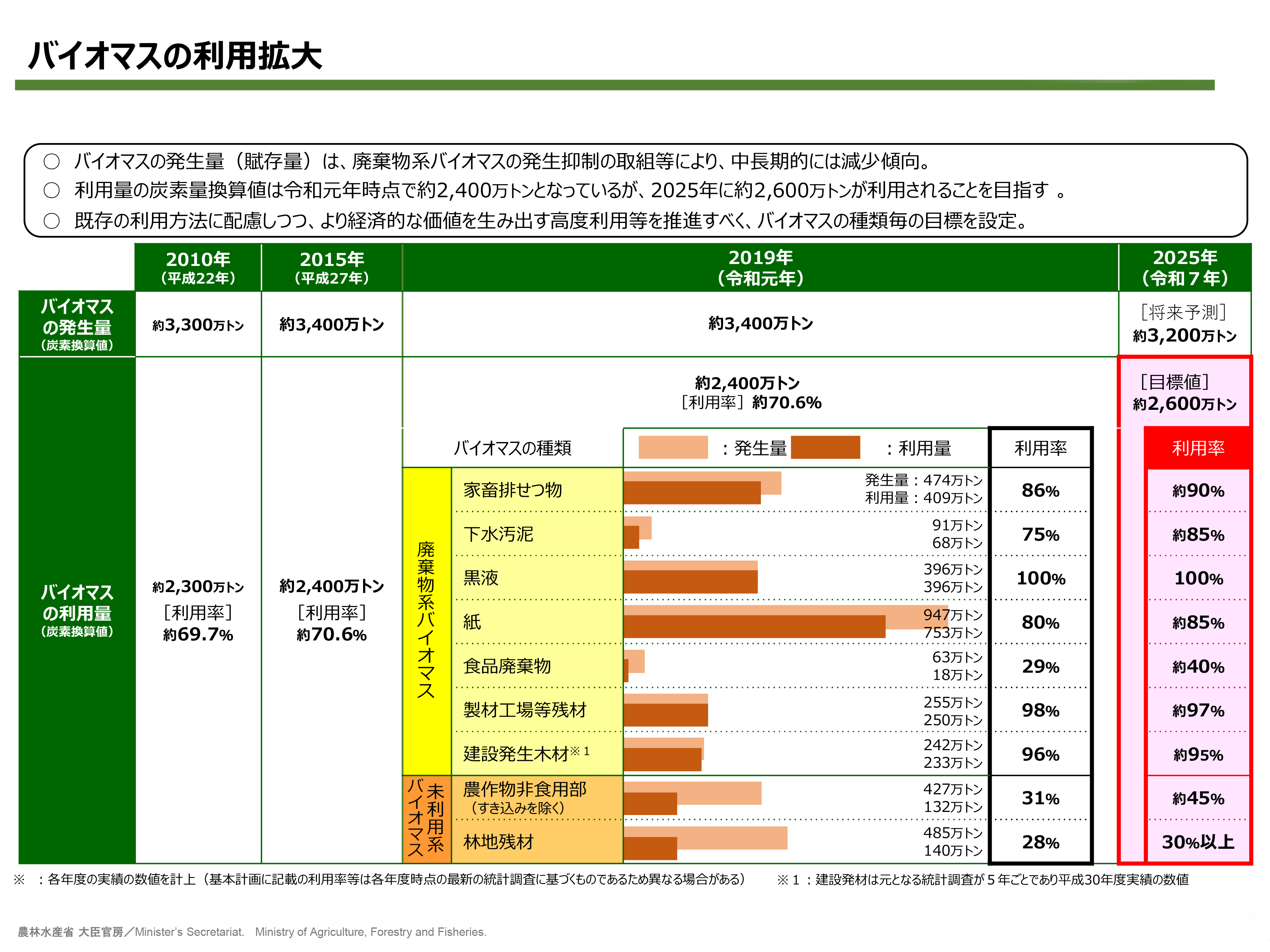

下図をご覧いただくと、2019年度のバイオマスの種類別の利用状況が示されています。食品以外の工場関連の廃棄物系バイオマスは、利用率が高いことがわかります。特に、黒液と呼ばれる木材から木質繊維を取り出す過程で排出される液体は、有機物が豊富に含まれるため、加工を施して、燃料として100%利用できています。

農林水産省の資料を引用

農林水産省の資料を引用

一方で、食品廃棄物の利用は29%に止まっています。山から木を切り出す際にカットされる枝葉などの林地残材は、山から下ろす人件費や輸送コストなどを考えると、費用がかさんでしまうため、食品廃棄物よりも少ない28%の利用率となっています。

将来的な予測としては、バイオマスの発生量は、2025年には減少すると予測されています。これは食品ロスなど廃棄物系の発生抑制の取組によるものですが、バイオマスの利用量は逆に増加するという予測です。

特に利用率の低い食品廃棄物や農作物非食用部、林地残材も既存の利用方法のほか、付加価値の高い高度利用の推進も期待されています。

バイオマスを10%以上含むことを示すバイオマスマーク

――日本有機資源協会では、バイオマスマークの認定をされていますが、バイオマスマークとはどのようなものでしょうか?

提供:一般社団法人 日本有機資源協会

提供:一般社団法人 日本有機資源協会

本多さん:バイオマスマークは、生物由来の資源を活用している商品につけるものとして、2006年から本格運用が始まりました。

バイオマスの利用促進を目的としたものであり、石油などの化石燃料の依存を低減し、環境問題の改善や循環型社会の形成に貢献することが主旨となっています。

申請があった商品に対して、バイオマスに関する有識者等の第三者で構成された審査委員会の審査を受けて認定されたものに表示が可能となります。乾燥重量あたり10%以上バイオマスを含んでいることが条件で、その含有量によって、10%から5%きざみで、100%までとなっています。

提供:一般社団法人 日本有機資源協会

提供:一般社団法人 日本有機資源協会

バイオマスというと、有機物のすべてがその対象となるとご紹介しましたが、バイオマスマークに関しては、生きもの、原毛皮、骨、種や食品、医薬品など、対象とならないものもあります。

2019年以降、飛躍的な伸びを示すバイオマスマーク認定商品数

――バイオマスマークの認定数の推移はどのようになっていますか?

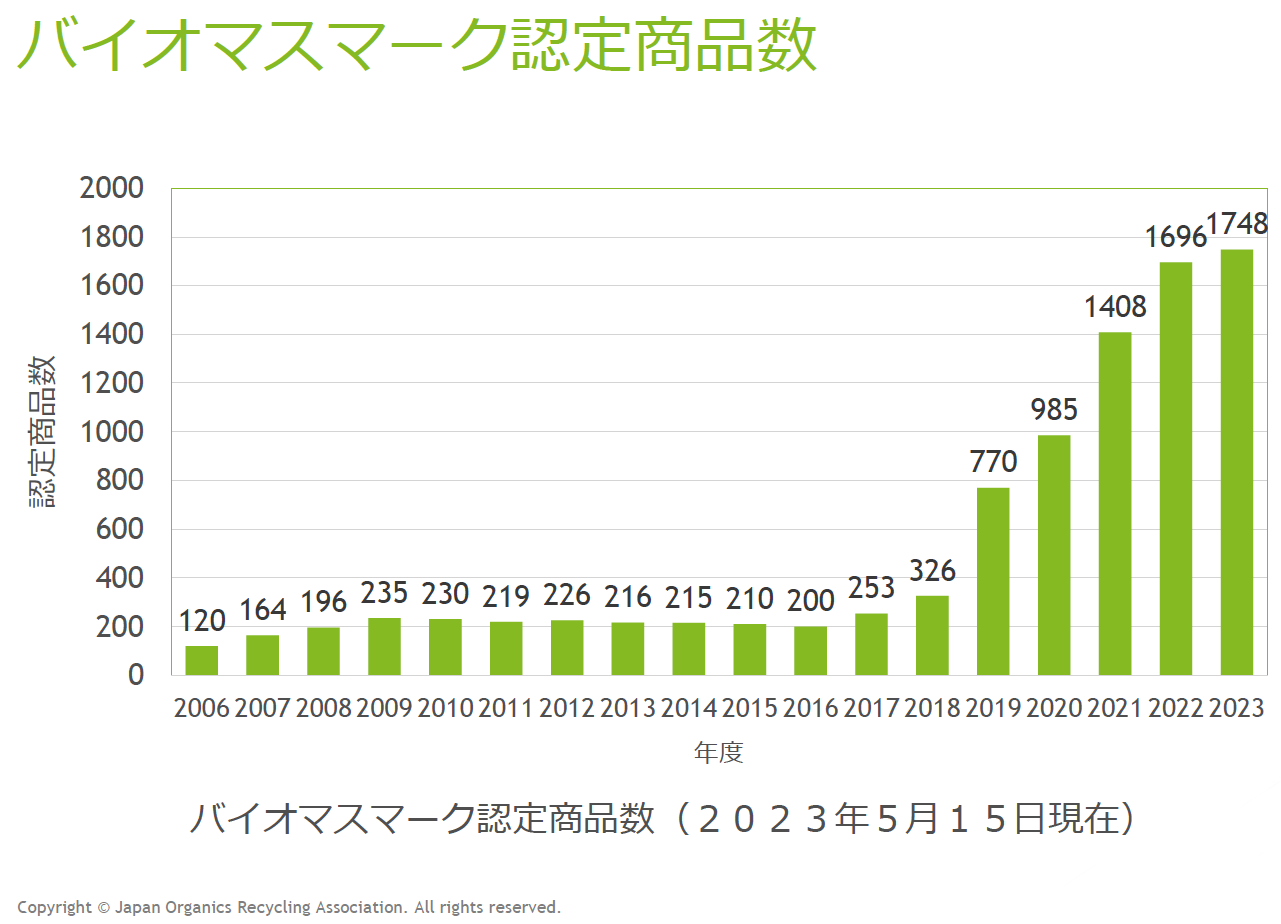

本多さん:下図はバイオマスマークの認定商品数を年度別に表したものです。2018年から2019年は2倍以上の伸び率になっています。2023年の5月15日時点で1,748件の商品が認定されています。

提供:一般社団法人 日本有機資源協会

提供:一般社団法人 日本有機資源協会

2019年に急速に認定数が増えた背景には、レジ袋の有料化があります。制度自体は2020年7月1日からのスタートでしたが、レジ袋の場合、バイオマスの割合が25%未満のものは、有料での配布が義務化されました。そのため、多くの企業がバイオマス25%以上に切り替え、新たに認定取得をされたのが、その時期だったということです。

嶋本さん:レジ袋が問題になった背景には、海洋プラスチックごみが、海の生き物に深刻な影響を与えていることが、メディアで頻繁に取り上げられたことがありました。ウミガメに魚網が絡みついていたり、海の生き物たちの体内から、誤飲したプラスチック製品が出てきたりと、衝撃的な映像を目にする機会も多かったと思います。そこからマイクロプラスチックが人体に及ぼす影響を示す研究発表などもあり、私たちの暮らしにとって、とても便利なプラスチックの負の側面がクローズアップされてきました。

そうした機運の中で、レジ袋有料化が決まり、一気にバイオマスマークの認定数が増えたという流れになっています。

――それ以後も、認定数は増えていますが、どういった商品が増えているのでしょうか?

本多さん:これまでは、レジ袋や食品の包装容器など消費者が目にするものが多かったのですが、最近はその一つ手前の原材料に関する認定が増えています。

例えば、塩化ビニルなどプラスチックを柔らかくするために用いられる可塑剤や、植物油を加工してポリウレタンを作る材料にバイオマスが使われるなど、化学品の申請が増えている傾向があります。

環境意識の高まりと共に、企業としても環境に配慮した商品や原材料を取り入れたいというニーズがあり、取引先から求められることが増えてきているというのが、認定事業者へのヒアリングの中からも見えてきています。バイオマスマークがついているかどうかで、お客さまの反響が大きく異なるという声もあり、環境への意識が購買行動にもつながってきていると感じているところです。

マークの認知度も上昇傾向に

――承認数も広がってきているバイオマスマークですが、一般消費者にはどのくらい浸透しているのでしょうか?

本多さん:今年、調査機関の協力を得て、バイオマスマークの認知度調査を行いました。10代から70代まで、男女問わず、都道府県別の人口分布に基づいて、全国2,000人にアンケートをとったところ、バイオマスマークの認知度は、約20%でした。一方、以前からあるエコマークに関しては、約80%とまだまだ大きな開きがありますが、2年前に行った調査からは3〜4%アップしています。

嶋本さん:年代別に見た時、10代の認知度が36%程度と最も高いのが特徴的でした。学生の方々は、環境に対する意識が高いといえるようです。

――バイオマスマークのついた商品はたくさんあるようですが、具体例を挙げてご紹介いただけますか?

本多さん:「ライスレジン」という日本発のお米を使ったバイオマスプラスチックがあります。この商品に使われるのは、食用に適さない古米、米菓工場などで発生する破砕米で、飼料にも適さず廃棄されてしまうお米をアップサイクルしたものです。

提供:一般社団法人 日本有機資源協会

提供:一般社団法人 日本有機資源協会

そのほかには、バイオPETを使用した容器(1)や、麦わら、バガスを配合した食器(2)、卵殻を配合したシート(3)、など、原材料から商品まで幅広く、今後はバイオマスマークのついた商品をいろんなところで目にしていただけるようになるのではないかと思います。

提供:一般社団法人 日本有機資源協会

提供:一般社団法人 日本有機資源協会

バイオマスマークの付加価値向上と循環型社会を担う人材育成、事業サポートに注力

――最後にこれから取り組んでいきたい事業や活動について教えてください。

嶋本さん:バイオマスマークの認定数を増やしていくことで、環境に配慮した社会づくりに貢献していくことは、これからも進めていきますが、現在の認定は、環境に留まっています。素材はバイオマスを使っていても、児童労働や強制労働、長時間の理不尽な労働環境で作られたのでは、社会に求められる製品とは言えません。SDGsやESGなどサステナブルな社会を考えていく上では、バイオマスマークが人権や社会的な課題についても関与を進め、マークの付加価値をさらにアップしていくことも、検討していくべきではないかと考えています。

また、循環型社会を作っていくための人材育成やバイオマス活用支援の事業をさらに充実、発展させていきたいです。

例えば、家畜の排せつ物や食品残渣からメタンガスを発生させる場合、同時にメタン発酵消化液が排出されます。窒素・リン・カリなどの肥料成分も多く含んでいるため、液肥として農業に利用できますが、成分のほとんどが水分のため、運搬や作業効率のこともあり、その利用がまだまだ進んでいません。

都市近郊では処分するのに莫大な費用とエネルギーをかけて、自治体や事業者が水処理等を行っています。液肥利用が進めば、資源循環する仕組みができますし、処理費用が大幅に削減されます。

技術はあっても、仕組みが機能しないと、その技術は広がっていきません。その時、第三者的な立場で、仕組みづくりに必要な知識の提供や人材育成、事業サポートを、私どものもう一つの強みとして、さらに充実させていきたいと考えています。

持続可能な循環型社会の構築のために、バイオマスは欠かすことのできないエネルギー事業になっていくと考えています。さらに、脱炭素社会に向けて、バイオマス以外の再生可能エネルギーとどのように連携するかも必要になってきますが、そうした各エネルギー分野の枠を超えて、エネルギーの全体最適を検討し、事業に伴走してくことも、私どもの取り組むべき役割にしていければと考えています。

<取材を終えて>

SDGsの宝箱の取材を続けてきて、さまざまな企業が持続可能な社会の実現に向けて活動をされていることは理解していました。しかし、個々の企業や団体ではなく、社会全体としてどれくらい環境意識に変化があるのかという点がピンときていませんでした。

今回の取材で、バイオマスマークの認定数が、2019年から急激に伸びていることをグラフで見せていただきましたが、SDGsが日本に浸透し始めたのと同じような傾向があるのではないかと個人的には思いました。

バイオマスマークは、循環型社会の形成に貢献することを目的に作られましたが、マークの認定数が日本での循環型社会の進行度を示すバロメーターの一つになるようにも感じます。

普段の暮らしの中でも、今後はバイオマスマークに注目をしていきたいと思います。いろんな発見があるかもしれません。