北海道の北部に位置し、電車も高速道路も通らない小さな町、下川町。町の約90%が森林に覆われ、人口わずか3,000人ほどの町が2017年ごろから大きな話題になっています。今から40年以上前、1980年国勢調査では人口減少率が全国でワースト4位、北海道内ではワースト1位を記録。

日本の林業が衰退の一途をたどるなか、森林と共に生きることを選び、森を町の財産にするため、循環型の林業を推進されてきました。そこに2015年に採択されたSDGsをうまくリンクさせ実践的に取り組むことで、2017年には第1回ジャパンSDGsアワードを受賞され、翌年にはSDGs未来都市にも認定されています。 世界的に循環型社会への移行が求められるなか、先進的な取り組みとして国内外から注目を集めるこの町の歴史や自然との向き合い方について、下川町役場政策推進課の河合さんにお話をお伺いしました。

――下川町の概要を教えてください。

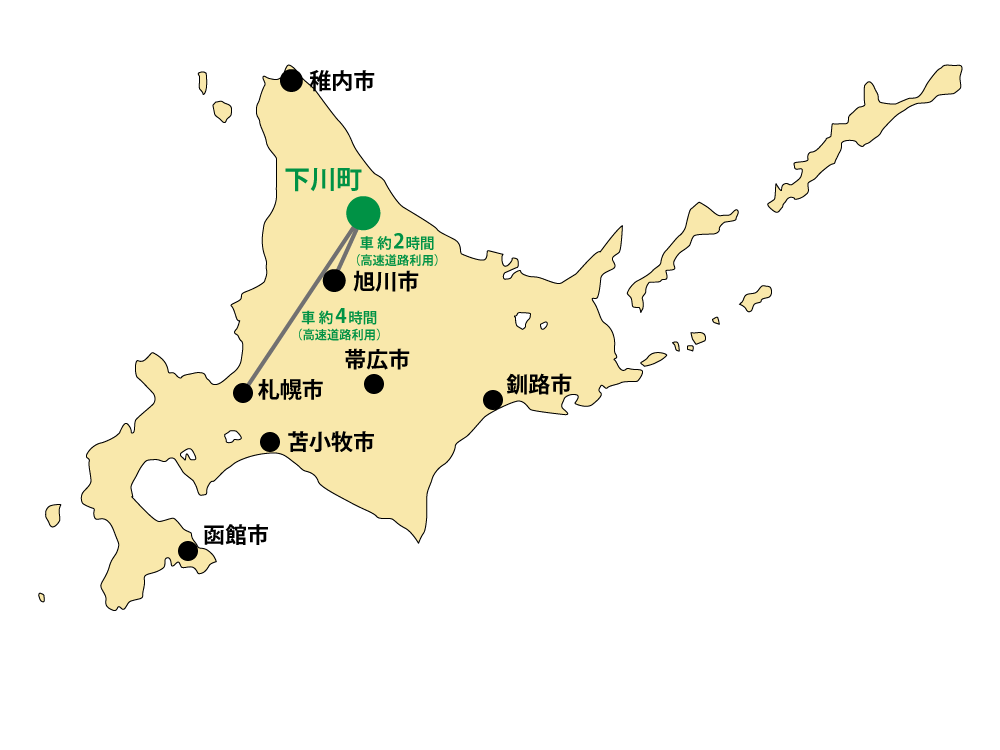

河合さん:北海道の北部にあり、車で高速道路を使って札幌から約4時間、旭川から約2時間という場所にあります。現在の人口は3,087人(令和4年2月1日)で、面積は東京23区とほぼ同じ。そのうちの約90%は森林で、農業や林業が盛んです。

今から120年ほど前の1901年、岐阜県の高鷲村、現在の郡上市の人々が開拓団として移り住んだのが下川町の始まりです。農業や林業のほか、金や銅の鉱業も盛んで、最盛期には15,000人以上の人々が暮らしていました。

しかし、木材の自由化により価格の安い外材に押され林業は縮小。鉱業も環境に関する規制の強化で衰退し80年代前半には休山となり、鉄道も廃止になりました。1995年には人口5,000人を下回り、減少がつづくなか、市町村合併問題も浮上。町の存続をかけて循環型森林経営を軸に持続可能な地域づくりにシフトしていきました。

――循環型森林経営とはどのようなものですか?

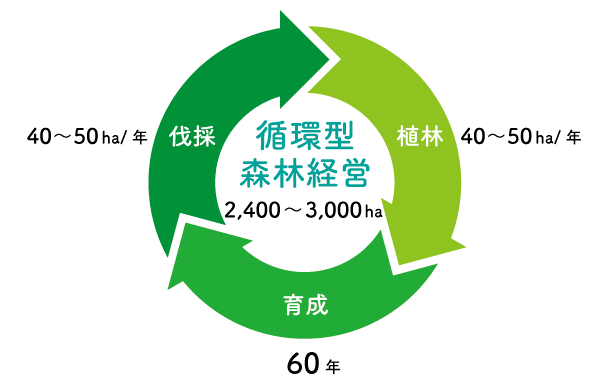

河合さん:60年を1サイクルと考えて、持続的に森を育て続ける活動です。その活動のもとになったのは、1953年に1,221haの国有林を取得したことでした。当時、町の財政規模がおよそ1.2億円のところ、8,800万円で購入するという大きな決断でした。ところが翌年、台風15号(洞爺丸台風)により、その森林が壊滅的な状態に。2年後の1956年には、財政再建団体になってしまい、町の財政は最悪の状況でした。

荒れた森にどん底の町。そこから抜け出すために、1960年から毎年40〜50haの森林に植林し、森を育てることを始めました。これが循環型森林経営の始まりです。

最初の植林から60年経てば、毎年、太く育った木が収穫できるようになります。伐採した後には、60年先を見据え、また苗木を植林して育てていく。森林に関わる事業や暮らしもその恩恵を受けながら営んでいくことができます。

その後もさまざまな自然災害に見舞われながらも地道に森を育て続け、2003年には、持続可能な森づくりが評価されてFSC森林認証を取得することができました。

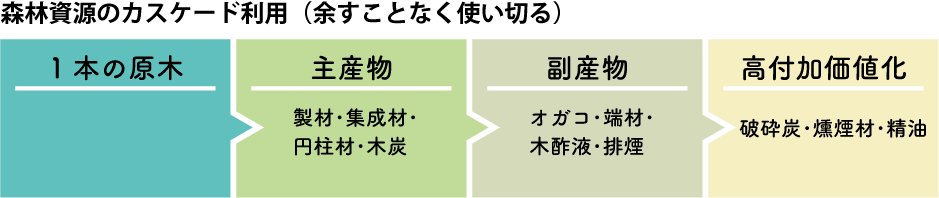

そして、2014年からは、60年サイクルを迎えた木々の切り出しがスタートしています。こうした先人たちの想いと努力によって育てられた木々を無駄に使うことはできないと、町では森の木を余すところなく使い切るためカスケード利用を徹底しています。

――森林のカスケード利用とはどのようなことですか?

河合さん:森林資源のカスケード利用は、大きな木の幹だけでなく、細い木や枝、葉っぱ、間伐のときに森に放置される林地残材までも付加価値をつけて活用することです。

径が太い木は、建築用や集成材に。中径から小径の木は、特別な炉で炭化してBBQ用の木炭に加工。その製造時に発生する排煙からは木酢液を抽出。細かな炭は融雪剤や土壌改良剤として使われています。

木材加工のときに出るおが粉は、家畜の敷料や菌床として活用。枝はクリスマスツリーや門松に、葉は蒸留してエッセンシャルオイルにして販売しています。

そして、林地残材はチップにして、公共施設などに熱を供給する木質バイオマスエネルギー用の燃料として利用。このように、森の恵みをあますところなく徹底的に活用し、木材のゼロエミッション(廃棄ゼロ)を実現しています。

■株式会社フプの森

伐採されたトドマツの枝葉を手作業で丁寧に収集。工房で蒸留してエッセンシャルオイルを抽出し販売。フプはアイヌ語でトドマツの意味。(写真提供:下川町役場)

伐採されたトドマツの枝葉を手作業で丁寧に収集。工房で蒸留してエッセンシャルオイルを抽出し販売。フプはアイヌ語でトドマツの意味。(写真提供:下川町役場)

■特用林産物栽培研究所

製材加工時に出るオガ粉を菌床にして、しいたけを栽培。栽培するハウスなどの温度管理には、木質バイオマスエネルギーを利用している。(写真提供:下川町役場)

製材加工時に出るオガ粉を菌床にして、しいたけを栽培。栽培するハウスなどの温度管理には、木質バイオマスエネルギーを利用している。(写真提供:下川町役場)

■NPO法人森の生活

下川町の子どもたちや企業向けに森林環境教育を実施したり、木材製品の販売も行っている。(写真提供:下川町役場)

下川町の子どもたちや企業向けに森林環境教育を実施したり、木材製品の販売も行っている。(写真提供:下川町役場)

■薪屋とみなが

薪のある暮らしを届けることをテーマに、薪の製造と配達を行うほか、ディスプレイ用の薪も販売している。(写真提供:下川町役場)

薪のある暮らしを届けることをテーマに、薪の製造と配達を行うほか、ディスプレイ用の薪も販売している。(写真提供:下川町役場)

河合さん:森林を余すところなく使う、活かすという意味において、下川町では幼児から高校卒業までの15年間、森林環境教育を実施しています。年間を通じて行っており、幼児であれば、暖かい季節は虫捕りをしたり、冬になればそりを使った雪遊びなどをしています。小さい頃から森林に親しむことで、経験や知識を増やすとともに、下川らしさを身につけてもらえればと考えています。

――木質バイオマスエネルギーの熱供給が盛んだと聞いていますが。

河合さん:木材の最後の役割として、木材チップをボイラーで燃やしてエネルギーを利用しています。使用するのは製材工場の端材や、間伐(間引き)したまま山に放置されている林地残材です。これらを木材チップに加工し、木質バイオマスボイラーで燃やして温水に変え、地下のパイプを通して暖房や給湯に利用しています。

熱を供給している先は、おもに公共施設です。現在は10基のボイラーが近接する学校や病院、公共の温泉、給食センター、町営住宅など30施設に届けています。

現在の地域の熱自給率は56%まで増え、CO2も20%削減できています。しかも、灯油に比べて年間約1,600万円の節約になるため、その半分を将来のボイラーを新しくするときのための積み立てに、残りの半分は、子どもの医療無償化や保育料の補助など子育て支援にまわしています。

――木質バイオマスエネルギーを利用した環境未来都市モデル「一の橋バイオビレッジ」について教えてください。

河合さん:一の橋バイオビレッジのある一の橋集落は、町の中心部から車で東へ15分ほどの距離にあります。最盛期の1960年には林業が盛んで人口が2,000人を超えており、木材工場や営林署などが立ち並んでいました。しかし、林業の衰退とともに人口は減りつづけ、2009年にはわずか95人に。高齢化率は50%を上回り、地域社会の維持が困難になりつつありました。

この状況を打開するために、住民の皆さんとこの集落の将来について話し合いを重ね、2010年に集落再生に着手しました。

町営住宅の建て替えを機に、住宅と暮らしに必要な郵便局、警察官立寄所、コミュニティセンターや地域食堂、障がい者支援施設などを一か所に集約。しいたけなどの栽培施設や企業用の研究施設もあわせてつくり、この一帯に木質バイオマスボイラーによる熱供給を行えるようにし、一の橋バイオビレッジが完成しました。

「一の橋バイオビレッジ」環境未来都市モデル(写真提供:下川町役場)

「一の橋バイオビレッジ」環境未来都市モデル(写真提供:下川町役場)

河合さん:この地区には、総務省が主導する「地域おこし協力隊」(以下、協力隊)を導入しています。高齢化や人口減少が急速にすすむ地域に、地域の外からやってくる人を受け入れ、最長で3年間、地域支援の活動や地域おこしの事業に参加してもらい、定住・定着をすすめていく制度です。

一の橋バイオビレッジでは、導入当時から、協力隊によって、ビレッジ内にある地域食堂の運営や、障がい者支援施設の支援が行われています。さらに町の活動としても、ICTによる高齢者の見守り、生活・買い物支援、ハウス栽培、商品開発、移動販売車の運用など、さまざまな面で活躍してくれています。協力隊を卒業した人たちの中には、そのまま定住し事業を起こす人たちも出てきています。

令和4年2月1日現在、一の橋バイオビレッジでは、0歳から14歳までが3人(42.7%)、15歳から64歳が77人(68.7%)、65歳以上が32人(28.6%)、あわせて112人が暮らしています。

高齢化率は2009年の51.6%から、23%まで減少しました。年代的にも働く世代が最も多く、住民の自治力や経済力が向上しています。

地域おこし協力隊が運営する一の橋バイオビレッジの「地域食堂」。移動販売車「シモカワゴン」(写真提供:下川町役場)

地域おこし協力隊が運営する一の橋バイオビレッジの「地域食堂」。移動販売車「シモカワゴン」(写真提供:下川町役場)

――2017年に第1回ジャパンSDGsアワード(以下、SDGsアワード)の大賞となる内閣総理大臣賞を受賞されました。

河合さん:先にご紹介したとおり、町の存続をかけて、循環型森林経営を軸に持続可能な地域づくりに取り組んできました。その取り組みが評価され、2008年に環境モデル都市に、2011年には環境未来都市に認定していただきました。こうした長年の取り組みに加えて、地区の高齢化対策、産業振興をかかげた一の橋バイオビレッジが、SDGsの環境、社会、経済を統合的に解決するという考え方にマッチして、名誉ある賞をいただくことができました。

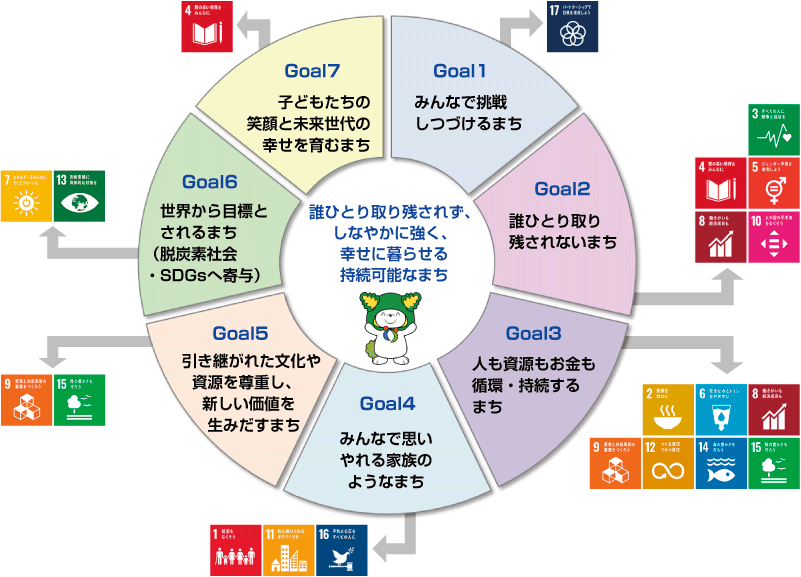

翌年の2018年には下川版SDGsとなる「2030年における下川町のありたい姿」(以下、下川版SDGs)を策定。SDGsアワードをいただく前から、会社経営者、NPO法人代表、農業者、主婦、教員など10名の民間委員と行政職員10名がプロジェクトメンバーとなり、10回以上の議論を続けた末に、ありたい姿を7つのゴールに設定しました。

タイトルは「誰一人取り残されず、しなやかに強く、幸せに暮らせる持続可能なまち」です。SDGsの基本理念では「誰一人取り残さない」ですが、「取り残さない」のではなく「取り残されない」にしたところが下川版SDGsのこだわりであり、住民の想いを示すものとなっています。

2030年における下川町のありたい姿

下川版SDGs

さらに、2030年における下川町のありたい姿の実現に向け、町として本気で取り組んでいくために、自治体の最上位計画である「第6期総合計画」の目指すべき将来像に7つのゴールを位置づけました。ここからバックキャスティング(ありたい姿から逆算して現在の計画を考える発想)で、実現に向けたさまざまな計画をつくり、具体的な事業に落とし込んでいます。それを町内だけでなく、町外の多くの人や企業、団体とパートナーシップを組んで、持続可能な地域づくりを実現していくために取り組んでいます。

――2030年に向けた下川版SDGsの進捗をどのように評価されているのでしょうか?

河合さん:下川版SDGsは、達成度を測定するためのモノサシとなる指標を設定しています。この指標は、下川町と法政大学、地球環境戦略研究機関(IGES)で共同開発しました。①全国共通の統計などで測れる指標と②統計では測れない下川町独自の指標を設定し、達成度を評価しています。

誰ひとり取り残されないまち

すべての人が可能性を拡げ続けられ、居場所と出番があり、健やかに生きがいを感じて暮らせるまち

①全国共通指標

■要介護者に対するボランティア等の育成人数

0.94% 66/100(点)⇒ ![]()

②下川町独自指標

■自分や家族が健康であると感じている人

69.6% ⇒ ![]()

■仕事にやりがいがあると感じている人

49.5% ⇒ ![]()

こうした取り組みが評価され、2018年にはSDGs未来都市に認定していただきました。

――さまざまな認定や賞を受賞されていますが、どのような変化がありましたか?

河合さん:メディアで取り上げていただくことが増え、北海道の小さな町を広く知っていただく機会になっていることはありがたいことです。

また、町の姿勢に共感していただく企業や団体からの問い合わせをいただくことも増え、パートナーシップを組んで新たな事業や取り組みを始めているところもあります。

一例をあげますと、SDGsアワードを同じ年に受賞した吉本興業さんとは、2018年7月にSDGs推進における包括連携協定を結び、下川町の森林資源の魅力を吉本興業のエンタメ力を活かして発信し、地域創生を推進するために「プロジェクト下川町株式会社」をスタート。第一弾の取り組みとして、町民と新喜劇メンバーで一緒につくる「しもかわ森喜劇」を開催しました。

町民とよしもと新喜劇が一緒につくる「しもかわ森喜劇」(写真提供:下川町役場)

町民とよしもと新喜劇が一緒につくる「しもかわ森喜劇」(写真提供:下川町役場)

昨年の夏には下川町を舞台にした映画「リスタート」を全国公開。漫才コンビ品川庄司の品川ヒロシ監督のもと、下川町の自然豊かな景色のなかで撮影は行われました。

残念ながらコロナ禍のため、積極的に観光に来ていただくことは難しい状況ですが、SNSでの拡散や問い合わせは増えています。

品川ヒロシ監督の映画「リスタート」は下川町が舞台(写真提供:下川町役場)

品川ヒロシ監督の映画「リスタート」は下川町が舞台(写真提供:下川町役場)

下川町は北海道内最大のフルーツトマトの産地でもあります。そこで漫才コンビNON STYLEの石田明さんに監修していただき、4コマ漫画「トマト漫才師 下川はるかエイト」のWEBサイトを完成させました。30話以上の4コマ漫画でフルーツトマトやSDGsのことを面白おかしく紹介。お料理レシピやお取り寄せ情報も掲載し、楽しみながらフルーツトマトや下川町のことを知っていただければと思っています。

NON STYLEの石田明さん監修のトマト漫才師「下川はるかエイト」のサイト(画像提供:下川町役場)

NON STYLEの石田明さん監修のトマト漫才師「下川はるかエイト」のサイト(画像提供:下川町役場)

そのほかにも、多くの企業さまや団体さまとパートナーシップを組んで、さまざまな取り組みが広がっています。これは循環型森林経営に町独自のSDGsを取り入れ、住民のみなさんとともに取り組んできたからだと思います。これからも町内外の方々とお互い支え合う共創関係を築き、2030年に向けて、誰ひとり取り残されず、しなやかに強く、幸せに暮らせる持続可能な町にしていきたいと考えています。

<取材を終えて>

60年1サイクル。人間の世界では1世代30年といわれることを考えると、2世代で1サイクルの木を育てることになります。植林した木を切り出すところに立ち会える人は、もしかするとラッキーかもしれません。人生を尺度にしないとイメージが難しい循環型森林経営。過去に生きた人たちが未来に託すという気持ちで育てた木を、今を生きる人たちは、先輩に感謝しながら伐採する。そして、まだ見ぬ未来に託して苗木を植える。

森林は資源でありながら、そこに暮らす人たちの60年分の想いがこもったバトンでもあります。その木を直接この目で見てみたい、触れてみたい、森の空気を味わってみたい、そこにどんなストーリーがあったのか耳を澄まして聞いてみたい。分刻みで時間を消費している私たちにとって、下川町の森林は人生という時間の短さを教えてくれるとともに、未来に繋がる永続性への期待と安心感を与えてくれるのかもしれません。

持続可能であることは、未来を生きる人たちのためだと思っていましたが、今を生きる私たちの希望でもあるのかもしれない。そんなことを教えていただいた取材でした。