日本の食糧自給率はカロリーベースで38%と先進国で最低水準。食品廃棄物は年間2,550万トンで、そのうち年間612万トンが、「食品ロス」と呼ばれる賞味期限を迎える前に廃棄されたもの。世界中で飢餓に苦しむ人々への食料援助が年間390万トンと言われ、その約1.6倍もの食品が食べられる品質のまま捨てられている。こうした状況のなか、食品廃棄物のリサイクルを受け入れ、加工し液体の発酵飼料として養豚農家に販売する仕組みを作り上げた企業がある。神奈川県相模原市に工場をかまえる(株)日本フードエコロジーセンター(以下、J.FEC)。2018年にジャパンSDGsアワードで内閣総理大臣賞に輝いたJ.FEC代表取締役の髙橋社長に、SDGsの取り組みや食品業界、畜産業界のさまざまな事情をお聞きした。

J.FECはどのような会社なのか

髙橋社長:当社のビジネスモデルは、食品工場やスーパー、コンビニなど企業から食品廃棄物の処分代をいただいて引き取り、加工し液体飼料として養豚農家さんに販売するというものです。現在、食品廃棄物の多くは各自治体で焼却処分されています。当社と取引のある業者が多い三多摩地区(東京都西部)の焼却費用は、1キロ当たり40〜55円です。当社では、1キロ当たり20〜25円で引き取っているため、処分費用が半減する地域もあります。

こうして集まった食品廃棄物は、異物混入がないかを確認したあと破砕。ドロドロの液状にして加熱殺菌した後、保存性を高めるため乳酸発酵処理を行い、液体発酵飼料として出荷します。

――日本の飼料自給率は30%程度であり、不足分の多くをアメリカからの輸入に頼っている。しかし、世界の人口増加にともない穀物の需要が急激に伸び価格は高騰。穀物がメインの輸入飼料も年々高くなっている。餌代が経営を圧迫し、危機的な状況にある畜産農家も少なくないという。

髙橋社長:飼料代は、通常乾物換算で1キロ当たり35〜55円ですが、当社の液体飼料は1キロ当たり20〜25円と低コストです。しかも、発酵処理に使う乳酸菌が免疫力を高める効果があり、豚の疾病リスクが低下します。抗生物質の投与を減らし、より安心安全な豚肉を市場に提供。現在は、良質なブランド肉「優とん」として小田急グループの店舗で販売されているほか、他のブランド名でも有名スーパー等で販売されています。

小田急グループのお歳暮カタログに「優とん」が掲載されている。J.FECのロゴも左上に見える

小田急グループのお歳暮カタログに「優とん」が掲載されている。J.FECのロゴも左上に見える

――そもそもブランド豚の餌の元となる食品廃棄物とは、一体どのようなものなのだろうか。

髙橋社長:当社で引き取っているものは、ほぼ賞味期限前のものばかりです。いわゆる「食品ロス」と呼ばれるものです。事業系の食品ロスは年間328万トンと言われていますが、その背景はさまざまです。例えばコンビニの弁当を作っている工場では、発注確定後に下準備から始めても製造が間に合いません。欠品が起こるとペナルティを課されるために、余裕をみて多く作ることになるのです。その残ったごはんや食材は、品質的には問題ありませんが、多くが廃棄物として焼却処分されています。しかし、その一部は、当社のような食品リサイクル業者が飼料としてリサイクルされています。

――工場内を見学させてもらうと、一瞬目を疑うような光景が広がる。旅館の浴槽のような専用の容器いっぱいに、まだくたびれていないレタスがぎっしり入っている。20センチ角ほどのベーコンもまるでブロックのように容器のなかに大量に積んである。ごはんもおにぎりも、食べられるものばかり。食品ロスの意味は知ってはいたが、実際に現場を見ると愕然として、もったいない精神が声をあげようとする。もともとの廃棄を減らすのが一番だが、出てしまうものはリサイクルして循環させることが必要だ。

大型容器にぎっしり詰まった廃棄レタス

大型容器にぎっしり詰まった廃棄レタス

傷みのないお惣菜

傷みのないお惣菜

ブロック状のベーコン

ブロック状のベーコン

パスタが大量に入った容器

パスタが大量に入った容器

髙橋社長:食品廃棄物を安価で引き取り、液体飼料にして低コストで販売する一連の仕組みは、食品メーカーにとっては、処分費用を削減でき、しかも食品リサイクル率の向上に寄与します。畜産農家にとっても、餌代を削減できるほか、ブランド肉として販売することにもつながっていく。さらに当社にとっても、食品廃棄物の処分料と飼料販売の双方から収入が得られるため、継続的な雇用を生み出すことができる。誰も損をしないwin-winの関係ができていると思っています。

お金儲けが目的ではないから、ノウハウはすべて教えている

――この事業を始めたとき、液体飼料を使う農家は皆無だったそうだ。それが今や、全国で少なくとも100万頭、日本全体の約10〜15%の豚が液体飼料で飼育されている。しかし、これはJ.FECが事業を全国展開しているからではない。

髙橋社長:当社には、最大手の商社や世界的な大企業の社員、農林水産省(以下、農水省)や環境省の役人など、毎日のように見学や相談にやってきますが、情報もノウハウもすべて教えています。大手商社も大手メーカーもこの事業をやりたいならどうぞやってください!と。しかも、マージンはいただきません。なぜなら、目指しているのがお金儲けではなく、社会の仕組みを変えたいと本気で思っているからです。

訪問者のなかには、食品ロスが減ると売上が下がるのでは?という質問をいただくことがありますが、何も困りません。食品ロスを減らすという社会課題の解決に貢献することが目的ですから、食品ロスが減り一時的に売上が下がっても、食品ロスを削減できた企業から、その子会社や関連会社を紹介していただけます。お客様が増えれば、結果的には、売上も上がりますし、実際にそうした状況になっています。

障がい者の就労支援施設とのパートナーシップで、障がい者雇用を生み出す

――あるとき、環境だけではなく社会福祉にも興味を持つ社員から障がい者の就労支援施設とのパートナーシップで障がい者の雇用を促進したいという企画を提案されたそうだ。髙橋社長は社員がやりたいことなら、やろうじゃないかと即決。それまで袋に入ったパンは引き受けていなかったそうだが、障がい者就労支援施設と組むことで、袋に入ったパンの引取も始めた。

髙橋社長:大量に持ち込まれたパンの袋の開封作業を社員が行うとコストアップにつながります。しかし、障がい者就労支援施設の人たちにお願いすると、コストアップにはならない。彼らに雇用の場を設ければ、障がい者には国から給与が支払われます。今では、週に4回ほど来ていただいて、開封作業をしていただいています。

賞味期限を見ると当日だった。契約している障がい者就労支援施設の人たちが袋からパンを取り出していく

賞味期限を見ると当日だった。契約している障がい者就労支援施設の人たちが袋からパンを取り出していく

――障がい者も雇用機会と給与が得られ、パンのリサイクル率も上がる。J.FECもコストアップにならずに、パンの廃棄物を受け入れられる。関わる人にとってメリットのあるこの仕組みを、大企業も取り入れるべきだと髙橋社長は言う。

髙橋社長:ある一定の規模以上の企業には、障害者雇用率制度が適用され、規模にあわせて障がい者を雇用する義務が発生します。しかし、現実的にはほとんどの大企業はペナルティ料金を支払って雇用していないところが多い。それは、障がい者を雇用するには、専属のコーディネーターをつけて対応する必要があるため、コストアップになってしまうからです。そうした企業は、当社のように障がい者就労支援施設とパートナーシップを組むことによって雇用を生み出していけばいいのではないか思います。このような仕組みをもっと多くの企業が理解すれば、誰も損をせずに、障がい者雇用が生まれていくはずです。

工場見学は社員の意識向上に役立つ

――私たちの取材の際も、工場内を解説付きでじっくりと回らせていただいた。作業の邪魔にならないかと恐縮したが、見学者が訪れることは会社にとってもプラスに働くことが多いそうだ。

髙橋社長:うちには、コロナ禍の前は毎日のように見学に来られていました。メディアや企業、官僚だけではなく、消費者の方もよく来られました。多くの方に来ていただけると、社員たちは自分たちの取り組みが社会から注目されていることに気づきます。現場は臭いもするし重いものも運ばなくてはいけない。けれど、それが社会の役に立っているのだと感じられると誇りに思えるんです。当社のパートさんは、元消防署長や元駅長、元学校の先生が多い。同じくらいの時給なら、社会の役に立つことをしたいと働いてくれています。

毎年1〜2名の新卒も採用していますが、離職率はこれまで0%です。

工場内部を2階から見た様子

工場内部を2階から見た様子

――大学生は卒論を書きにやってくるほか、最近は中高生の見学も増えているそうだ。

髙橋社長:毎年、大学生5〜6人が、卒論を書くために当社にやってきます。そのなかには、農水省や環境省、JICAや大手食品メーカーに入った学生もいます。さらには中学生1人でやってくる子もいる。彼らに今の社会課題を知ってもらい、食品業界や現場の実情を伝えると、興味を持って発信してくれるようになる。そして10年後、20年後、関わってくれた若者がどうなっているか。少なくとも、当社の味方になってくれるでしょう。こうして情報発信力のある人たちを増やしていくことも、社会の仕組みを変えていくには大切なことです。

髙橋社長の熱意の源泉と歩み

――食品の循環型ビジネスを構築し、来訪者にはそのノウハウを惜しみなく教えてしまう型破りな姿勢は、自分さえよければという従来のビジネスのベクトルとは真逆だ。髙橋社長は、一体どのような人生を歩んできたのだろうか。

髙橋社長:小学5年生の時の作文に『獣医師になって自然保護活動をする』と書いていますが、その時から今まで私の志は基本的に変わっていません。当時、テレビで海外の国立公園を紹介する番組を見ているとレンジャーが出てくるのですが、獣医師のライセンスを持っている人が多かったんです。そのスタイルに憧れて、日本大学の獣医学部に入学しました。だけど、動物病院で働きたいわけではない。獣医師のライセンスをもって自然環境保護活動をしたいため、大学時代はほとんど家に帰らず、さまざまな自然保護関連のNGOやNPOの活動に没頭する日々でした。

こうした経験を生かして、1989年に仲間たちと学生による日本初の環境ネットワーク団体「フィールド・アシスタント・ネットワーク」を設立。自然保護を目的として、大学の枠を越え学生が集まり、各地でワークキャンプを行いました。そのときに培ったネットワークは今でも生きていて、日本野鳥の会、WWFやJICA、環境省などの主要ポストには、大学時代の仲間が多くいます。

――自然保護活動に情熱を注いだ大学時代を過ごしたにもかかわらず、新卒で就職した先は、経営コンサルタントだったそうだ。

髙橋社長:海外のNGOは、組織内に公認会計士や弁護士がいて、巨大な資金を集め政治家や企業と互角に渡り合っています。一方、日本のNGOやNPOで活動する人たちは、意識も高く、知識も豊富で、行動力もあります。ただ、対企業や、対行政と対峙したときに、それだけでは勝てないんです。日本でのNGOの活動では社会の仕組みを変えることに限界があると気づいたので、会社経営や組織づくり、人材育成のことを学ぶために、経営コンサルタントに入社しました。

仕事を通じて経営や組織の勉強もしながら、獣医師のライセンスを使って、環境と経済を両立できて、なおかつ社会変革できるものは何だろうかとずっと考えていました。

――そのころ、アメリカの穀物価格が高騰して、それにともなってアメリカから輸入される穀物飼料の価格上昇が問題になってきていた。飼料自給率の低い日本は、その多くをアメリカからの輸入飼料に頼っており、価格の高騰は畜産農家の経営を圧迫しはじめた。一方で、食品廃棄物の多さが世界的にも大きな問題に。そこで1998年に農水省は、「未利用資源の飼料化推進事業」を立ち上げた。安全性と品質管理を確保した飼料を国内の未利用資源を使って作るのが狙いだ。髙橋社長は、自分が目をつけていた社会問題とこの事業に親和性を感じ、農水省のドアを叩いた

髙橋社長:食品廃棄物の飼料化について持論を展開していると興味をもっていただいたようで、獣医師のライセンスを持っていることもあってか、推進事業会議にオブザーバーとして参加することになりました。会議では大学の先生たちが、飼料づくりには安全性が大切であり、食品廃棄物は腐敗しやすく病原菌のリスクもある。それを防ぐためには乾燥させることが必要だが、水分を飛ばすためには膨大なコストがかかってしまう。コストは安全性と同じくらい大切だ。安全性かコストかと堂々めぐりの議論をしていたので「リキッドフィーディング(液体飼料)はどうですか?」と提案をしてみた。すると、先生方から「何それ?」と聞き返されました。

――液体飼料は、デンマークやドイツをはじめとしたヨーロッパでは、一般的にヨーグルトのホエー、ウイスキーやワインの廃液で作られていた。そのことを髙橋社長は自分の海外経験や自然保護活動の仲間たちから話しを聞いていて知識があったそうだが、会議に参加していた大学の先生方は知らなかった。

ウイスキーの廃液。液体飼料だからそのまま使える

ウイスキーの廃液。液体飼料だからそのまま使える

牛乳も運ばれてくる

牛乳も運ばれてくる

髙橋社長:あれこれと話しをしているうちに、液体飼料について農水省の補助事業にするから、君が主導で研究開発をするようにという話しになりました。しかし、やりはじめると簡単ではありませんでした。液体飼料をつくること自体はそれほど難しいことではないのですが、品質を安定させること、そしてビジネスとして継続性を持たせるために、法律の改正を含めた仕組みづくりに時間がかかりました。

小田急グループ部門としてスタート

――2001年に「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」、通称「食品リサイクル法」が施行。この法律が追い風となり、食品残さのリサイクル工場の事業化にむけた話しが持ち上がる。そして2003年に提携を申し出た小田急グループの部門のひとつとしてスタートを切ることに。

髙橋社長:工場を作らないといけなかったのですが、当時、食品に関するリサイクル工場は全国のどこにもありませんでした。通常のリサイクル施設すらほとんどなかったため、前例がないと許認可が下りずに大変でした。それでも粘り強く環境省の力も借りながら、2005年に現在の場所(神奈川県相模原市)に工場を設立することができました。

――こうして食品廃棄物から液体飼料を製造する活動が始まり、2008年に「食品残さを活用した発酵リキッドフィーディングの開発」で、産学官連携功労者表彰 農林水産大臣賞を受賞。名誉ある賞を受賞したとはいえ、前例のない取り組みだけに、さまざま課題を抱えていたそうだ。

髙橋社長:ベンチャー的な組織は、ジャッジを早くしてどんどん進化いかないといけない。しかし、組織が大きいと1つの判断に時間がかかってしまう。それは双方にとって良くないということで、お互いのメリットのために当社は小田急グループとアライアンスを組む形で分社化し、2013年に日本フードエコロジーセンターとして独立しました。

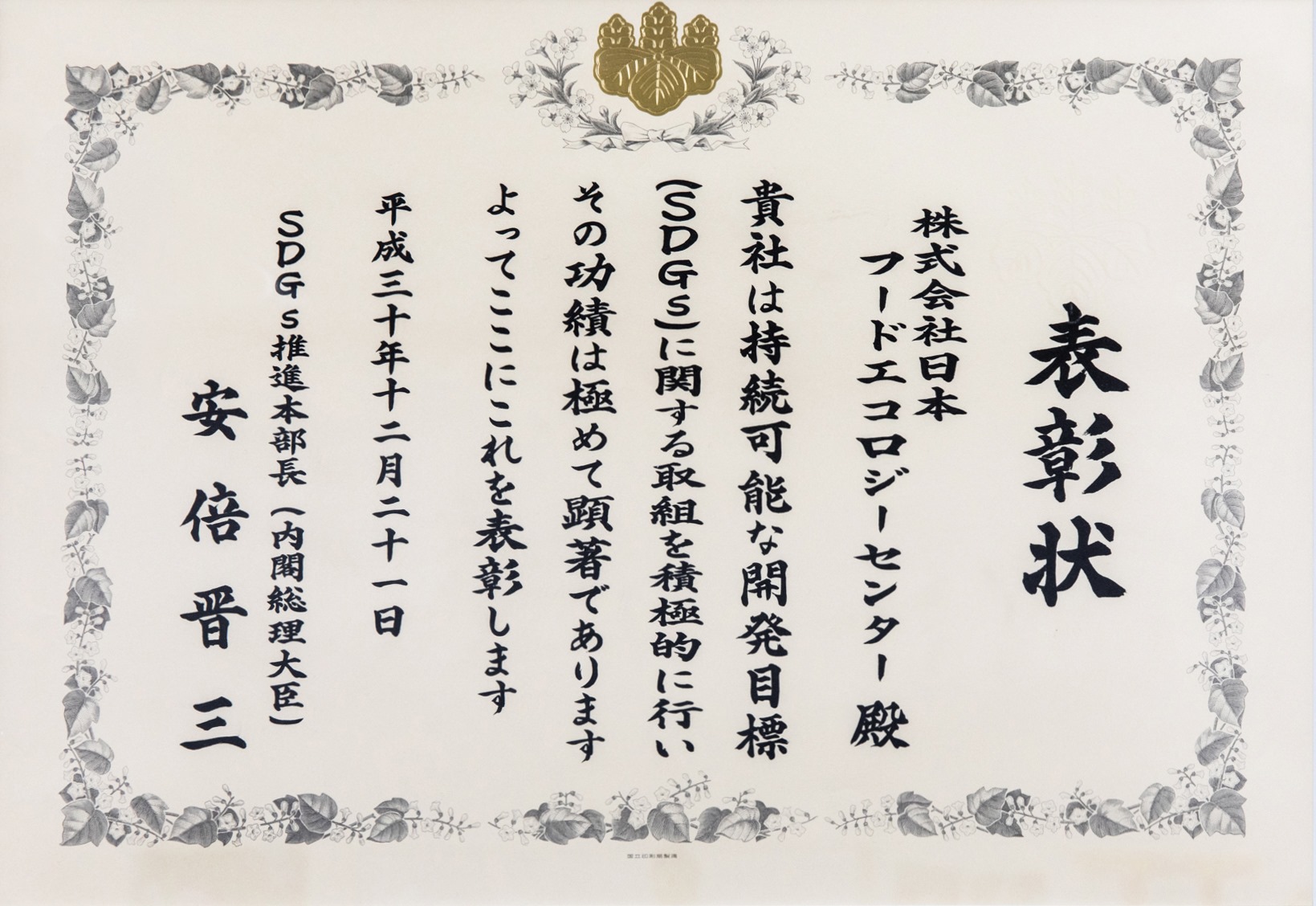

――2013年の独立以来、黒字経営が続いているという。そして、2018年に第2回ジャパンSDGsアワードで最高賞である内閣総理大臣賞を受賞。

髙橋社長:「リサイクルは高くつく。環境活動は長続きしない。」と言われています。まずその考え方から脱却して、環境の負荷低減もできて、経済もまわり、関わる人がwin-winになれるビジネスを作り出していかなきゃいけない。それを主導し広げていく一翼として活動するようにという意味で、SDGsアワードをいただいたと思っています。

第2回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞の表彰状

第2回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞の表彰状

SDGsに取り組む企業へのアドバイス

――環境保護活動と経済の両輪を回すために取り組んできた髙橋社長から、これからSDGsに取り組もうとしている企業にアドバイスをいただいた。

髙橋社長:SDGsは、企業の根幹を問うものであり、企業のあり方が問われています。大企業ではサスティナビリティ推進部などが設置されていますが、SDGsは一部署が推進するものではなく全社員がベクトルを合わせて取り組むものです。もともとあった理念をもう一度見直し、10年、20年先を見据えて、自社のもつポテンシャルをフル活用し、新しい社会課題を解決する商品やサービスを生み出していく取り組みです。

――経済偏重だったビジネスの枠組みが変化しているなかで、将来を見据えた新たなフレームワークを17のゴールに照らし合わせて考えてみる。現在の活動に17のゴールを紐づけることも有効かもしれないが、それでは今の延長線上から大きく変化することはない。むしろ、将来のあるべき姿を設定しバックキャスティングで、これからの活動計画を考えていく。その将来とは経済と環境や人権が両立できる新たなビジネスの創出であり、そこを目指そうという旗印がSDGsだと言えるのかもしれない。

全社員がベクトルを合わせるための仕組みづくり

――SDGsを一部署ではなく全社で取り組むには、どのようにすればいいのだろうか。

髙橋社長:決めたゴールに対して、経営陣も管理職も現場も同じベクトルを合わせていく必要があります。そのときに必要なのが、効果測定ができること。人事考課の評価指標を業績関連だけにするのではなく、ゴールに向けた活動や社会課題の解決に向けた取り組みも評価指標に加えることで、全社員のベクトルはまとまりやすくなります。

今後の目標

――食品リサイクル事業を軌道にのせ広めてこられた髙橋社長に、これからの目標を聞いてみた。

髙橋社長:2年後にバイオガス発電所を作る計画で動いています。油分の多いものは豚の餌には不向きです。例えば、うどん店で、うどんはリサイクルOKですが、天かすは外してください。というような偏ったお願いをしてリサイクルを受け入れています。一方、バイオガス発電所を作ると、油分の多いものはメタン発酵させ、生成したバイオガスで発電させることができます。豚の飼料用と発電用を合わせると、受け入れられる食品廃棄物が格段に増えます。すると、食品工場やスーパーでもリサイクル率はさらに上がり、当社も各店舗での回収効率がよくなります。発電した電気を工場に使用すれば、新たな循環が生まれます。

髙橋社長:さらに、サステナブルファームの取り組みにも着手しています。これは、バイオガス発電所のさらに進化系ですが、まず養豚場を作ります。餌は工場で作った液体飼料。その横にバイオガス発電所を設置します。豚の糞尿と油分の多い食品廃棄物は、バイオガス発電所で発電に使用します。発電した時に液肥が生成されるのですが、耕作放棄地を買い取って、つくった畑に肥料として撒きます。畑では野菜や飼料用穀物を育てます。

隣に直売所とレストランを作って、畑で採られた野菜と豚肉を販売したり料理として提供する。そこで出た食品廃棄物は、種類に応じて、液体飼料にするか、バイオガス発電に使用されます。エネルギーも食料もすべて自給できて循環できるサーキュラーエコノミーを仕組み化したものがサステナブルファームです。さらに、レストランの横には教育センターを作り、食育や食品リサイクルのことを学べるようにします。

――髙橋社長の話しを聞いていると、オリジナリティのあるアイデアや構想が湧き出てくるようだ。その源泉は一体どこにあるのだろうか。

髙橋社長:やりたいことをやることです。私の姿勢は小学5年生から変わっていません。そうしてやりたいことをやっている方が、まわりの人たちも幸せです。やりたいことをやり続けている人はかっこいいし世の中にとってもいいんだと思います。

<取材を終えて>

髙橋社長は小学5年生の作文に、獣医師の免許をとって自然保護活動に行うと書いた。大学時代は自然保護活動のNGOやNPOの活動に没頭。しかし、日本のNGOは志が高いが経済的な弱さがあり、これでは社会を変えられないと痛感し、NGOとは真逆の経営コンサルタント会社に就職。経営のノウハウを学んだ。そして、経済も環境も見事に両立させる食品リサイクルというビジネスモデルを作り上げた。経済と環境の両立こそがSDGsの肝だ。多くの企業は、そこに近づくために、経済優先の枠組みを維持しつつ環境にもベクトルを伸ばす。しかし、J.FECは、その枠組み自体が、経済と環境であり、両立というよりも融合という方がイメージは近いのかもしれない。食品廃棄物が無ければこのビジネスは成り立たないし、雇用が維持されなければ飼料化はできない。経済と環境を融合させる発想は、いずれかに偏った思考からは生まれない。両方を経験して学んだ先に生まれるものだろう。多くの人がJ.FECを訪れ髙橋社長の話しに耳を傾けるのは、そこに未来の光を感じているからではないだろうか。

コロナ禍の前は、修学旅行で訪れる学校も多かったそうだ。子どもたちにも希望の光は見えている。