日本の基幹産業の一つである自動車産業。国内では年間約800万台以上が生産されているが、車は最後にどうなるのか、そのことに関心を持っている人はそれほど多くないのではないだろうか。今回SDGsの宝箱で取材をお願いした会宝産業株式会社(以下、会宝産業)は、車の後始末を社会的なミッションとして活動している石川県金沢市に本社を置く会社だ。

廃車となって持ち込まれた車を、簡単にスクラップにはせずに精緻に解体。海外で需要のあるエンジンやタイヤ、ライト、ドアを始めとした各部品は品質を評価して輸出し、素材は地上資源としてリサイクルする。その取り組みについて、代表取締役社長の近藤さんと、海外事業部の宮川さんにお話を伺いした。

静脈産業のパイオニア

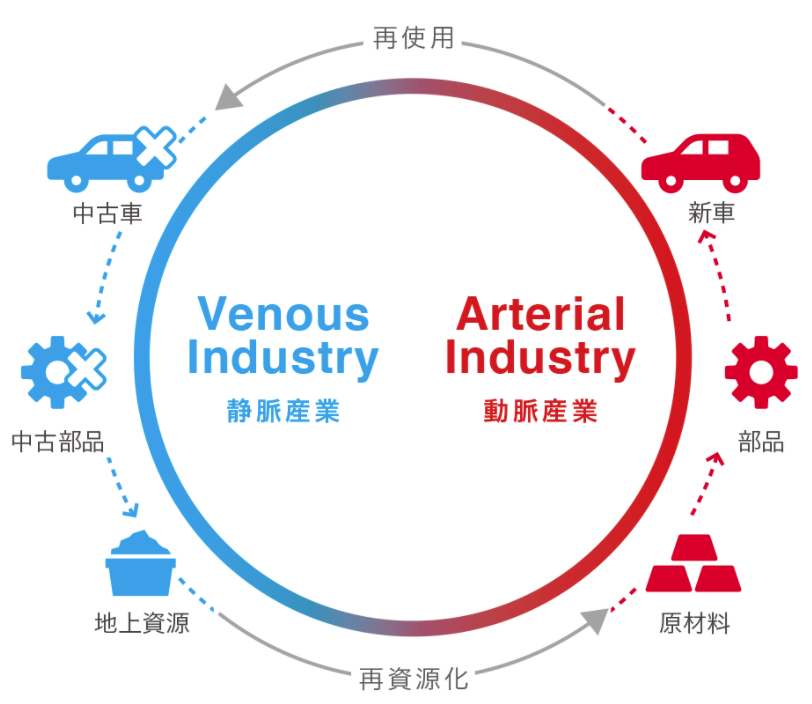

―――循環型社会を考えるとき、産業構造を人の体にたとえることがある。自動車業界でいえば、新車を生産する自動車メーカーを「動脈産業」といい、廃車となった自動車を適正に処分するリサイクル産業を「静脈産業」という。

近藤社長:産業革命以降、人類は新しいものを生み出すことに力を注いできました。それによって、我々の暮らしは豊かになりました。

次々に発売される新製品は、最新技術や斬新なデザインが施されて目を引きます。一方でモノが生まれるということは、いつかは終わりがやってきます。その役目を終えたときに誰がどのように後始末をするのか、それをセットにして考えるべきですが、まだまだ整備されていないのが現状です。当社は静脈産業のパイオニアとして、日本で役目を終えた自動車を、使えるパーツは国内外でリユースし、素材はリサイクルすることで最大限再資源化し、環境への負荷を減らす「後始末」を推進しています。

自動車産業における動脈産業と静脈産業の循環を示している 出典:会宝産業ホームページ

自動車産業における動脈産業と静脈産業の循環を示している 出典:会宝産業ホームページ

―――日本で廃車になった自動車のパーツが、なぜ海外では需要があるのだろうか。

近藤社長:当社のお客様は世界約90カ国にいらっしゃいますが、特に多いのは、ロシア、中東、南米の国々です。日本では自動車の使用年数10年、走行距離10万kmが、廃車の基準のように言われていますが、近年の日本車のポテンシャルからすると50〜60万kmは走ります。海外では、車が故障してもパーツを交換したり修理をして、動かなくなるまで乗り続けます。そうした国々にとって走行10万kmの車は、ならし運転が終わったくらいのもの。ですから、日本で役目を終えた車のパーツは、まだまだ現役で使えるのです。

―――一般的に廃車といわれてもその程度はさまざまだ。事故車、走行距離10万kmを超えた車、年数が経過しているものの走行距離はそれほどではないもの・・・。それらから取り出されたエンジンは、中古ではあるものの、その性能や品質には違いがある。そこで会宝産業では独自の評価基準を設け、中古エンジンをランク付けしている。

近藤社長:以前は十把ひとからげで、中古パーツとして販売していましたので、適正な商品を適正価格でお客様に提供できていませんでした。そこで2010年、自動車の中古エンジンの品質評価を行う「JRS(ジャパン・リユース・スタンダード)」という独自規格を設定。これにより、エンジンの品質が明らかになり、お客さまが求めるエンジンを適正な価格で提供できるようになりました。この評価方式は2013年には「JRS(PAS777)」として英国規格協会から正式に発行されました。

JRS規格で評価されたことを示すタグ 写真:会宝産業

JRS規格で評価されたことを示すタグ 写真:会宝産業

約800台のエンジンが出荷される日を待っている 写真:会宝産業

約800台のエンジンが出荷される日を待っている 写真:会宝産業

丁寧に解体し分別すれば、付加価値が生まれる。

―――廃車から海外で需要のあるパーツを取り除いてしまえば、あとは素材だけになる。あとはまとめてスクラップにしてしまったほうが作業効率はいいように思うが、会宝産業では素材を細かく分類して解体するそうだ。

近藤社長:車はさまざまなパーツで構成され、鉄鋼やアルミニウムなどの金属素材から、白金やパラジウムなどのレアメタルまで、さまざまな素材が使用されています。これらは、大切な地上資源です。作業効率だけを考えて簡単にスクラップにしてしまえば、これらの資源が取り出せなくなってしまいます。それでは、資源の循環を実現させることにはなりません。手間がかかっても、素材を分別していくことで、地上資源として有効活用できますし、付加価値をつけて販売することも可能になるのです。

―――自動車パーツにはさまざまなものがあるが、座席をリユースしたユニークな製品もある。

近藤社長:座席シートは人間工学に基づいて、しっかりと作られています。素材に本革シートを使ったものもあります。簡単に処分してしまうのは、もったいない。そこで、オフィス用の椅子としてリメイクし、「トレジャーチェア」という名称で販売しています。

お車を持ち込まれるお客様のなかには、愛着を持ちつつもさまざまな事情で処分せざるを得ないこともあります。そうしたときに、座席シートをリメイクしてお届けするととても喜んでいただけます。車は移動手段でありながら、思い出の詰まったものでもあります。リサイクル処分という一括りで考えないことも静脈産業には必要なことだと考えています。

自動車のシートを利用したトレジャーチェア。会宝産業の会議室はトレジャーチェアで揃えられている 写真:会宝産業

自動車のシートを利用したトレジャーチェア。会宝産業の会議室はトレジャーチェアで揃えられている 写真:会宝産業

決断が条件を整える

―――世界各地で混乱を引き起こすコロナウイルスによるパンデミック。人の往来は極度に制限され、輸出入にも大きな影響を与えている。会宝産業もそのあおりを受けて、2020年3月、4月、5月と赤字に転落。本来であれば3,4月、5月は自動車リサイクル業界にとって繁忙期のはずだが、輸出がストップし、国内市場も停滞したまま。現代社会が経験したことのない未曾有の事態に「しょうがない」ムードが広がり、経済が好転する兆しも見えない。そのなかで6月には単月で黒字化を達成し、9月には累計でも黒字化に成功する。世界経済が機能不全に陥るなかでなぜ会宝産業は黒字化を達成できたのだろうか。

近藤社長:コロナウイルスによるパンデミックが発生するなかで、ネガティブなニュースばかりが流れていました。赤字に転落したとき、世界がこのような状況ではしょうがない、自分たちではどうしようもないことだから、せめて、赤字幅を最小限におさえる努力をしようと考えていました。

そのとき、会長から呼び出され「こんな時期だからこそ会宝産業は黒字化する」そう言われました。一瞬、耳を疑いましたが、その言葉を噛み締めるうちに、黒字化するためには、どうすればいいかという方向に思考が変わりました。

「決断が条件を整える」という言葉がありますが、とにかく黒字化すると決断をしました。

そこで、5月の社内全体会議で「黒字化するぞ」と決断を全社員に伝え、徹底的な経費削減に着手。まずは会長、社長の給与を半減し、役員も減額に協力してもらった。社員の給与だけは維持したまま、経費の削減を進めました。しかし、黒字化の目処はたちません。6月の社内全体会議で社員には、「当社の利益ばかり追求するとお客様は減っていく。利益はお客様が喜んでくれた結果としていただくもの。どうすればお客様に喜んでいただけるかを徹底的に考えて行動しよう」そう伝えました。八方塞がりの状況のなかで、自社ではなくお客様のことを考えて行動することはメンタル的にも簡単なことではありませんが、全社員が見事にその想いで動いてくれたんです。

おかげで6月は単月黒字を達成。9月には累積でも黒字になりました。夏のボーナスは、業績から考えると0.3ヶ月分しか出せませんでしたが、1ヶ月分出すようにしました。その際に、経営を心配する社員の家族にも「黒字化に向けて動いているから安心してください」と手紙を書き添えました。

写真:会宝産業

写真:会宝産業

社内を循環型に変えるユニークなプロジェクトや制度

―――結果的に業績は伸び続け、冬のボーナスは過去最高を叩き出したという。近藤社長の「黒字化するぞ」という決断がこの結果につながったことは間違いないが、その決断を自分ごととしてとらえて、考え行動した社員の団結力が素晴らしい。なぜこんなにも短期間に団結して行動できたのか。それは会宝産業が日頃から取り組む社内プロジェクトに関係がありそうだ。

近藤社長:当社には、さまざまな社内プロジェクトや制度があります。一例をご紹介すると、2018年に立ち上げた「KAIHO 2030 プロジェクト」。若手社員の有志17名が、2030年の当社の理想の姿を描き出す試みです。このプロジェクトには、経営陣は入れません。若手社員が中心となり、未来予想について書かれた本を読み込む勉強会を開き、知識を蓄えていきます。そのうえで2030年の当社の理想像をバックキャスティング(未来のあるべき姿から逆算して、実現のために今の課題を設定すること)で考えてまとめ、最終的に役員にプレゼンをするというプロジェクトです。その実現にむけて2018年から2030プロジェクトを開始し、今期は全社に展開すべく取り組みをさらに進めています。

経営陣から会社のビジョンを伝えることも重要ですが、このように新しい価値観を持つ若い社員の熱のこもった提言も、ともに会社を創っていくうえでは、とても重要であり大切にしています。

―――健康な社員に支給する「元気手当」制度もユニークだ。

近藤社長:以前受講した経営セミナーのなかで、「社員が病気になったとき、その医療費を会社が負担する制度をはじめたら、社員だけでなく家族にも喜ばれた」という事例の発表がありました。これはいい、うちでもやろうと、会社に戻り室長に伝えたところ、「社長それは逆で、日頃から自己管理をして健康を維持している人にこそ、手当てを出すべきではないですか?」と言われ、「なるほど!」と始めたのが「元気手当」制度です。

健康診断結果シートで、異常ありのマークがいくつあるか、BMIの数値、年間での病欠数などからランクを算出して支給しています。健康であれば、仕事に対するモチベーションもあがりますし、病気が減れば医療費も減らせます。元気手当は社員にとっても、会社にとっても、社会にとっても良い制度であり、これからも続けていきたいと考えています。

ありそうでなかった元気な人が評価される元気手当。出典:会宝産業

ありそうでなかった元気な人が評価される元気手当。出典:会宝産業

―――プロジェクトはまだまだあるようだ。全社員でおほめの言葉、お礼の言葉を共有し、さらなる「いいね」をいただく「いいねプロジェクト」では、心に響くエピソードもあったそうだ。

近藤社長:ある時、遠方の女性からお車の引取見積をご依頼いただきました。早速見積をお送りしましたが、それから3年間やりとりをさせて頂きました。そのお車は女性のご主人が乗っておられましたが、ご主人が亡くなられたそうです。一旦処分を考えられてご連絡をいただきましたが、夫婦仲のよかった女性は廃車の決断ができなかったそうです。結婚40周年を機に再びご連絡があり、お車を引き取らせていただきました。ビジネスとしてはこれで終わりなのですが、担当した女性社員が、悲しむ女性に何かしてあげたいと、お車の写真を撮りフォトブックに仕上げ、同じ車種・同じ色のミニカーをお店で探し、一緒にお送りしました。すると、翌日、涙声でお礼のお電話が入り、女性社員も思わずもらい泣きしたそうです。この女性からは、ご主人の愛車の座席シートを使ったトレジャーチェアのご依頼もいただき、夫婦の思い出を残すメモリアルチェアとして、お納めさせていただきました。

どうすればお客様に喜んでいただけるか、気持ちに寄り添えるか、そのことを彼女なりに考えて行った行動が評価されて、いいねグランプリを受賞しました。

女性社員手作りのフォトブック。同じ車種のミニカーを添えてオーナー様の奥様にプレゼントされた。 写真:会宝産業

女性社員手作りのフォトブック。同じ車種のミニカーを添えてオーナー様の奥様にプレゼントされた。 写真:会宝産業

―――経営陣のメッセージを動脈とするなら、社員からの提言や自主的な行動を静脈と置き換えることもできる。経営陣と社員の間で血の通った循環型社内づくりを常日頃から実践してきた会宝産業だからこそ、近藤社長の「黒字化するぞ!」という決意のもとに、一致団結できたのではないだろうか。社内の循環を良くすることでレジリエンスを高め企業を強くする。循環はこんな形でも生かされるという好例だ。

「つくる責任、使う責任」に加えて「後始末の責任」

―――会宝産業は、2018年第二回ジャパンSDGsアワードで外務大臣賞を受賞されている。サステナブルな社会を構築するためには、静脈産業の確立が不可欠だが、会宝産業にとって、SDGsはどのように位置づけされているのだろうか。

近藤社長:会社として静脈産業を育て、循環型社会を実現することを掲げて取り組んできました。そのため、SDGsに対して、当社が新たな動きを始めるというより、当社が長年取り組んできたこととSDGsの思想が一致したというのが、率直な感想です。

ゴールの12番に「つくる責任、使う責任」がありますが、当社では一歩踏み込んで「後始末の責任」を独自に加えています。循環型社会の実現に向けては、つくる責任と同様に責任をもって後始末をすることが重要です。日本ではリサイクルの法整備や技術が確立されてきましたが、途上国や新興国ではこれからのところがまだまだあります。環境問題は地球の問題ですから、当社のリサイクル技術を海外にも提供して、後始末の責任を広めていきたいと考えています。

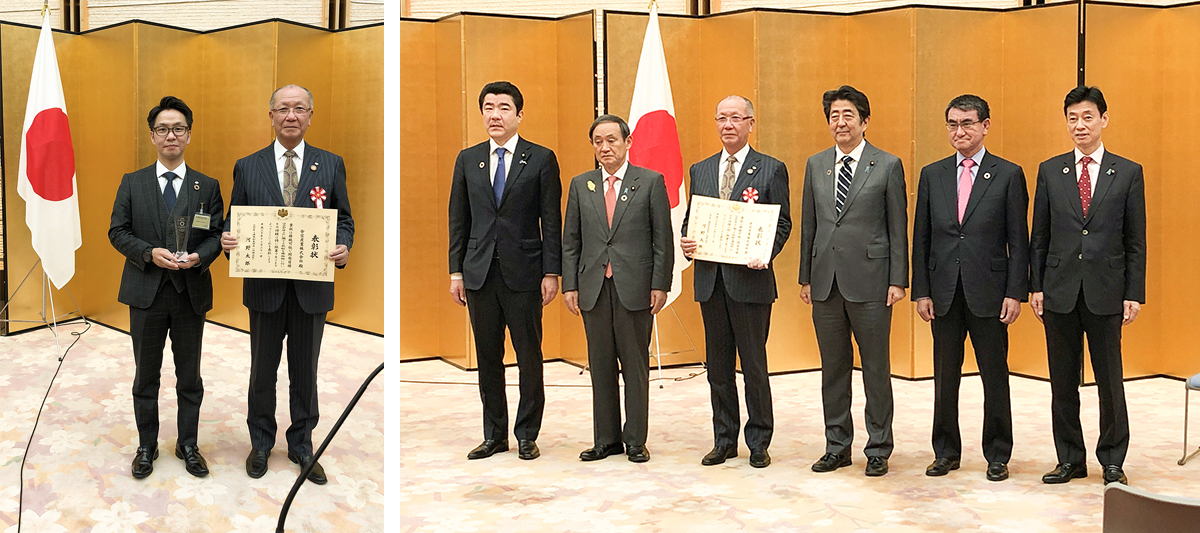

第二回ジャパンSDGsアワード表彰式の様子 写真:会宝産業

第二回ジャパンSDGsアワード表彰式の様子 写真:会宝産業

―――ジャパンSDGsアワードへの応募にあたっては、会宝産業を象徴するようなエピソードがある。

近藤社長:実は、この賞に応募したのは、いま私の隣にいる当時入社2年目の宮川でした。応募することを知っていたのは、彼の上司くらいで、言い方は悪いですが、彼が勝手に応募したんです。結果として外務大臣賞をいただくことになりましたが、長年働く社員にとっては当たり前だった我々のミッションや活動がSDGsの思想に合致することを、見出して結実させてくれたのは彼なのです。

入社2年目のとき、ジャパンSDGsアワードに応募し、外務大臣賞を受賞する快挙を成し遂げた海外事業部の宮川さん。 写真:会宝産業

入社2年目のとき、ジャパンSDGsアワードに応募し、外務大臣賞を受賞する快挙を成し遂げた海外事業部の宮川さん。 写真:会宝産業

―――入社2年目の社員といえば、一昔前なら、まだまだ新人扱いだ。そんな彼がアワードに応募できる社内環境の風通しの良さに驚かずにはいられないが、宮川さんは、どういう想いでアワードに応募されたのだろうか。

宮川さん:外務大臣賞というのは、内閣総理大臣賞に次ぐ賞です。私はサステナブルな社会を目指すにあたって、当社の車の後始末という取り組みはとても意義深く、SDGsにぴたりと一致する事業だと思っています。ただ、静脈産業の取り組みは認知度がまだまだ低いというのが現状です。もっと多くの人に広く知っていただきたい、その想いからベストアワードを目指して応募しました。そのため結果を聞いたときには、ありがたい反面少し残念な気持ちもありました。

近藤社長:中小企業全般に言えることかもしれませんが、私どもにとって発信力の弱さが課題となっています。大企業のように予算をかけて宣伝するわけにもいかないなか、アワードをいただいたことでメディアに取り上げられ、取材や講演依頼も増えました。

以前は3Kの職場などと言われることもあり悔しい想いをしたこともありました。しかし、会社見学にお越しになる方も増えて、自分たちの活動が正しいことであり、社会にとって有益なことであると、社員が仕事に誇りを持てるようになってきたことはうれしいことです。

そうした意味においてもアワードをいただいたことは意味があり、彼の功績は大きいといえます。

―――宮川さんが、会社を自分ごととして考えていなければ、アワードに応募するという発想は生まれてこなかったにちがいない。そこまで会社のことを考えられる彼の入社動機はどこにあったのだろうか。

宮川さん:私の大学での専攻は機械工学です。人々の生活を豊かにするモノづくりがしたいと大学院でロボットの研究をしていましたが、学生時代に留学や旅行で訪れた途上国や新興国の国々では、生活を豊かにするはずのモノがゴミとなって溢れていました。経済格差が大きく各種制度が未整備なため、低所得者層がより貧困へと連鎖していく現状があります。そうした国において、政府の国際援助のフレームワークではなく、その国の庶民の現状に促した事業を創り、雇用を生み出す仕事がしたいと思いながら就職活動をしていました。

そんな中「やりたいことはなんでもやらせるぞ」という風土の当社に出会い、社長は会社説明会で私のユニークな経験を「面白い!」と言ってくださったのです。話しを聞くなかで、この事業であれば各国のゴミ問題を解決しながら、産業をも生み出すことができるという想いになり、他の企業の採用等をすべて断って当社に入社を希望したというのが経緯です。

―――近藤社長は、就職説明会のとき「いい会社に入りたい人は来なくていい。いい会社を創りたい人だけ来てください」と伝えているそうだ。このメッセージは、ビジネスを通じて社会課題を解決し、社会に貢献するビジネスモデルを確立してきたという自負であり、近藤社長の会社に対する誇りにも聞こえる。

東アフリカのジブチにある自動車部品などのゴミの山。

東アフリカのジブチにある自動車部品などのゴミの山。

世界の車の後始末

―――最後にこれからの展望について聞いてみた。

近藤社長:当社は日本で培った「正しい自動車リサイクル方法」を用いて、世界で車の後始末をする活動を始めています。地球には約14億台の車が存在すると言われています。そのうち33%、4億6,200万台が日本車です。しかし、日本国内での保有台数はわずか17%。残りの83%が海外で活躍しています。そのため、当社の中古パーツの多くが海外向けです。ところがある時、日本で廃車をリサイクルしているつもりでも、パーツを販売した海外では売りっぱなしであることに気がついたんです。日本国内では、適正に処理されても、輸出されたパーツや搭載された自動車の後始末がどうなっているかまで、考えが及んでいませんでした。そのため、これからは世界で車の後始末をすることを決めました。

まず行ったのが、国際リサイクル教育センターIRECの開設です。本社工場横の研修施設では、環境への負荷を抑える「正しい自動車リサイクル方法」を普及させるため、JICAと提携し、海外研修生を積極的に受け入れ、人材育成に力を注いでいます。

IRECでのマレージア研修生との研修の様子。JICAと提携し積極的に海外の研修生を受け入れている。 写真:会宝産業

IRECでのマレージア研修生との研修の様子。JICAと提携し積極的に海外の研修生を受け入れている。 写真:会宝産業

さらに「海外へのリサイクル工場の輸出・建設」を目標にかかげ、インドでは自動車リサイクル事業を開始。ブラジルにはリサイクルセンターを設置し、アラブ首長国連邦では中古パーツを適正流通できるように中古パーツオークションを開催しています。

―――こうした世界規模での車の後始末は、ビジネスとして成り立つのだろうか。

近藤社長:車の後始末は、循環型社会を実現するうえで、どの国においても必要不可欠なことです。しかし、ビジネスとして成立させるためには、まだまだこれから努力が必要です。ただ確かなことは、お客様にとって、地球環境にとってどうしていくのがいいのか。自社のことだけでなく、利他の精神をもってビジネスを続けていくことで、よい方向に向かっていく。そう信じて、車の後始末を世界で展開していきます。

取材を終えて

次々に新しいものが生み出される世の中では、手に入れることばかりに関心がいってしまい、それが役目を終えたとき、どのように処分されていくかまで想像するのは難しい。しかし、循環型社会を実現するためには、生み出すだけではなく、きちんと後始末がされて資源として戻されなければ回っていかない。それは、自分の体で考えると簡単だ。心臓から送り出された血液が動脈を通って体の末端まで届き、役目を終えた血液は静脈を通って心臓に戻ってくる。きちんと再資源化できるように循環しているから、私たちは健康に生きていられるのだ。

地球環境が健康であるためには、静脈産業の整備が不可欠だ。車の後始末を世界で展開することで、新たな雇用を生み出し、再資源化を促進する。そこには人と経済と環境のバランスをとりながら未来へと進むが見えてくる。車の後始末は、単なる後始末ではなく世界を変えるクリエイティブな活動だ、話しを聴きながらそんなことを考えた。