アルギン酸の国内シェア9割以上、食品・医薬品業界では世界トップシェアと聞けば、誰もが超大手企業を想像するにちがいない。しかし、その実態は従業員数が200名に満たない中小企業だ。SDGsが登場する30年以上前から実践されてきた取り組みが評価され、2020年、第四回ジャパンSDGsアワードの特別賞(SDGsパートナーシップ賞)を受賞した「株式会社キミカ」。アルギン酸の分野で世界と渡り合う実績を築き上げる一方で、サステナブルなビジネスモデルを構築してきた経緯について、薬学博士号をもつ代表取締役社長の笠原さんにお伺いした。

我々の暮らしに欠かせない自然由来のアルギン酸

―――日本で唯一アルギン酸を製造するのがキミカだが、そもそもアルギン酸とは一体どのようなもので、どのような用途に使われているのだろうか。

笠原社長:波打ち際の昆布の表面を触るとヌメヌメしていますが、あのヌメリがアルギン酸です。昆布の断面にも半透明の白っぽいゼリー状のものがありますが、あれもアルギン酸です。当社では、ライフサイクルを終えて海岸線に打ち上げられた海藻のなかでも食用にならず放置されているいわば“海のゴミ”を、アルギン酸の原料として使用しています。

ご存知ない方も多いと思いますが、アルギン酸は皆さんの暮らしのなかにもさまざまなところで使われています。たとえば、パンのもちもち感や即席麺のしこしこ感、ビールの泡持ちを良くするなど、アルギン酸の持つ保湿性と弾力性がさまざまな用途で生かされています。なかでも、近年コンビニで販売されているサンドイッチは「アルギン酸エステル」が大活躍しています。コンビニのサンドイッチは生野菜を使用しているため、保冷流通が必要です。一般的にパンは冷蔵庫に入れると硬くパサパサになってしまいますが、コンビニのサンドイッチは、いつもふんわりしています。しかも、水分を多く含んだジューシーな生野菜をサンドしているのに、パン生地がべっとりとしません。これらはアルギン酸の効果です。

そのほか、化粧品や医薬品の分野でもアルギン酸は使われており、目薬をポタっと垂らしても目の表面に留まりやすくなっていますが、あれもアルギン酸の効果です。

保冷流通が必須のコンビニなどのサンドイッチのパン生地も、アルギン酸の効果でふんわり感が持続。

保冷流通が必須のコンビニなどのサンドイッチのパン生地も、アルギン酸の効果でふんわり感が持続。

逆境のなかでチリに進出

―――キミカは1941年、アルギン酸の工業的生産に成功した日本初の会社だ。長野県出身の創業者は、兵士として赴いた中国南方戦線でマラリアに罹患し、傷病兵として温暖な千葉県房総半島にある海岸沿いの町で療養をしていた。戦時中で輸入がストップし物資が不足するなか、波打際には大量の海藻が打ち上げられていた。食用にならず、地元の人には見向きもされないような海藻だったが、創業者は「もったいない」と感じたそうだ。食用にできないなら、化学的資源として使うことはできないか。そう考えて研究を始めたのが始まりだという。戦後、経済が回復していくとともに、アルギン酸の需要も増加。商社を通じて良質なチリ産の海藻を輸入して事業を拡大させていた。しかし、創業者が急逝。当時製薬会社に勤めていた現社長が会社を引き継ぐことになった。

笠原社長:私がキミカに入社した84年は八方塞がりの状況でした。エルニーニョの影響で、チリ産の海藻は全滅したと言われ原料が入ってこない。同じ時期に海藻からアルギン酸を抽出した残渣(カス)の大口の販売先であった大手企業から、突如買い取り中止を言いわたされ、残渣の行き場を失いました。さらに、東京湾の環境規制が厳しくなり、廃水処理に数億円の投資が必要になるなど、周囲からは事業転換をすすめられるほど追い込まれてしまいました。父が作った会社を最悪の場合、潰してしまうかもしれない。しかし、父と共に会社を作り上げてきた社員たちのアルギン酸への想いは強く、アルギン酸メーカーとして生き延びる方法を模索し、一大決心でチリに乗り込みました。

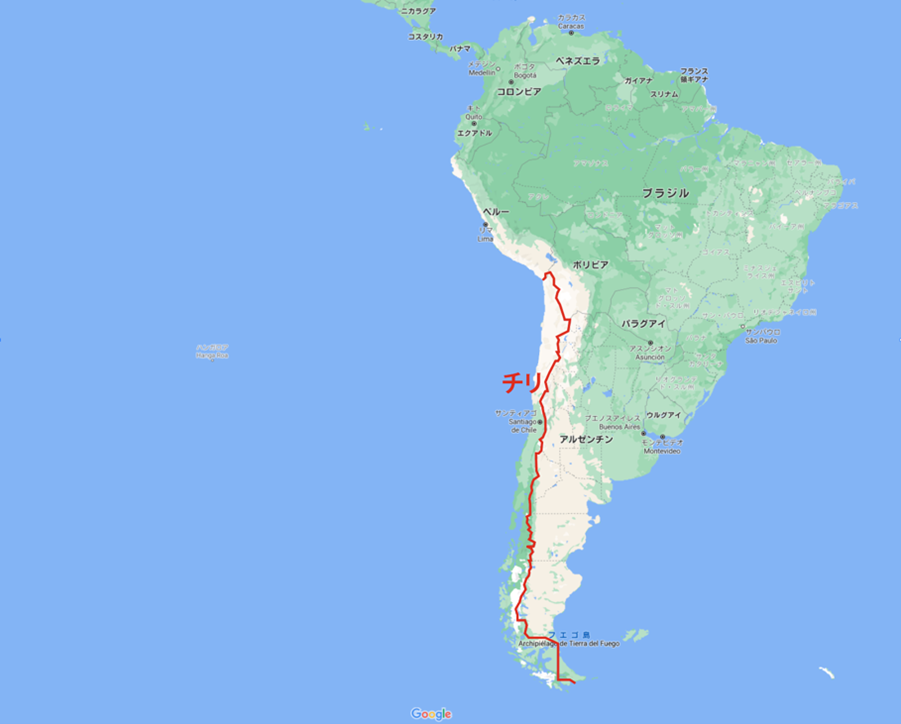

―――チリは南米の西の端にあり南北6,000km以上の海岸線を持つ細長い国だ。南極の栄養豊富な海水がフンボルト海流に乗って北上してくるため、沿岸部にはおびただしい量の海藻が繁茂しているそうだ。

6,000km以上の海岸線を持つチリ(Google Mapより)

6,000km以上の海岸線を持つチリ(Google Mapより)

笠原社長:当社が原料として用いているチリの海藻は、日本人が想像する海藻(コンブやワカメ)よりも遥かに巨大で、幹は太くて固く、とても食べられるものではありません。それらがライフサイクルを終えて、海から打ち上げられる。海藻はすぐに腐ってしまうので、乾燥させる必要がありますが、海岸の背後にはアタカマ砂漠という天然の乾燥室が広がっています。

アルギン酸の生産にとって、これ以上ない恵まれた土地です。以前は、日本の商社に買い付けてもらっていましたが、ここに工場を建てて最終製品までを製造し、しかも、食品や医薬品などに使われる世界最高品質のアルギン酸を生産することを決断しました。

まずは、サプライチェーン(供給網)の要となる漂着海藻の集荷業者に出資をして、倉庫の建設からはじめました。調査を進めるなかで、地元の業者は、在庫を持っていないことがわかったからです。注文が入ったときだけ、海藻を集めてきた漁民から買い取り、注文がなければ一切買い取らない。逆に注文が入ったときに、海岸に海藻が漂着していなければ海に潜って刈り取ってくるように指示を出す。海が荒れたり嵐がやってくると、海藻が大量に海岸に打ち上げられますが、海が凪いでしまったり、潮の流れが沖に向かったりすると、海藻が全く取れなくなります。そんな状況では、原料となる漂着海藻を安定的に確保することは到底できません。

巨大な倉庫を建てて漁民たちが海藻を持ち込んできたときは必ず買い取ることで原料在庫を確保し、貧しい漁民たちにも安定的な収入を得られるように原料調達体制を整えていきました。

コスト削減の先に見えた自然界とのパートナーシップ。

―――世界各地で使用されているキミカのアルギン酸。その原料となる海藻がチリの倉庫に持ち込まれるまでの間に、車での運搬以外に化石燃料はほとんど使われていない。競合である欧米の大手企業であれば、大型船で海に出て海藻をごっそりと刈り取り、収穫した海藻をボイラーで乾燥させる。効率的かもしれないが、海のなかの生態系にも影響を与え、CO2を大量に排出してしまう。

一方、キミカは自然のサイクルに逆らわず、自然エネルギーをうまく利用している。経営が逼迫するなか、一大決心で挑んだチリで、当時は自然環境にまで配慮する余裕はなかったそうだが、徹底してコストを抑えるために知恵を絞り、行動した先に見えてきたのは、自然界とパートナーシップを組むことだったと言えるのかもしれない。

海中にある生きた海藻を刈り取ると海藻自体の生態系だけでなく、周囲の海洋生物の生態系も破壊してしまう。

海中にある生きた海藻を刈り取ると海藻自体の生態系だけでなく、周囲の海洋生物の生態系も破壊してしまう。

キミカはライフサイクルを終えてチリの海岸に打ち上げられた海藻のみを使用している。

笠原社長:我々は、創業の精神として海藻を「天恵の資源」と考えています。ですから海中の海藻を刈り取ることはいたしません。自然のサイクルのなかで役目を終えて海岸に打ち上げられゴミと化した海藻のみを自然からいただいた資源として無駄なく有効活用しています。

海洋研究が進んでわかってきたことですが、海藻は人為的に刈り取ってしまうと、根っこが腐ってなくなるまで、次のライフサイクルが始まりません。つまり再生するまでに年単位の時間がかかってしまうのです。一方で、ライフサイクルを終えた海藻は、岩礁からはがれる際に次世代の胞子を岩に生みつけて役目を終えていくのです。するとすぐにそこから新たな海藻が芽生えてきます。自然のサイクルにのっとるほうが、コストもおさえられ、供給も安定する。80年前、創業者はSDGsという言葉を知る由もありませんが、海藻は天恵の資源という当社の創業精神は、SDGsの思想にもぴったりと一致していると言えます。

―――海岸に打ち上げられた海藻を手作業で収穫するのは、貧困層の漁民たちだ。キミカが長年に渡り安定的に漂着海藻を買取り続けてきたことで、海岸沿いの粗末な建物に住んでいた彼らの収入が増え生活が安定したそうだ。

笠原社長:数年前ですが、海藻を収穫する海岸に行ってみると、海沿いには依然として漁民が住む掘建小屋がありました。日本では漁民の暮らしは飛躍的に改善したと報告を受けていましたがどうしたことかと現地社員に聞くと、海沿いに住んでいた彼らは、現在は街中に立派な家を建てて住んでいるというのです。海岸にあるかつて住居だった掘立小屋は、今は海藻を集める仕事の休憩所として使っています。彼らの子供たちのなかからは大学に通う人も出てきました。当初は海藻を安定調達するために始めた取り組みでしたが、彼らが貧困から脱却する後押しにもつながったことはとても喜ばしいことです。

地元に受け入れられ大事にされる企業に。

―――チリに進出して35年以上になり、漁民たちの生活向上にも貢献し、今では世界最高品質を誇るアルギン酸を製造する工場になったが、以前は現地でのトラブルや苦労が絶えなかったという。

笠原社長:かつてのチリは情勢が不安定で決して治安がいい国ではありませんでした。そのため、社員の安全を考えて工場の壁を高くして不法侵入できないようにしていました。それが不信感を煽ったのか、さまざまな疑惑をかけられたり、嫌がらせの類は日常的にありました。ある時、工場の排水を流す川の数キロ下流で魚が死ぬという事件が発生。そのときは、住民だけでなく、警察や政府の職員までもが工場に踏み込んできました。もちろん、きちんと基準にのっとった排水処理を行っているため、証拠が出るはずもなく、結局は無罪であることを証明されましたが、あやうく操業停止になるところでした。

また、アタカマ砂漠が広がる大地のため、もともと水資源が乏しい。渇水になると井戸水が出なくなることもあり、その度にキミカが工業用水として井戸水を大量に汲み上げているからだと言われてしまう。私どもはものすごく深い地層から汲み上げているので、浅い地層から汲み上げている住民の井戸とは関係がないのですが、事あるごとにこのようなトラブルがありました。

そうした中で気づいたのは、地元に受け入れられ大事にされる企業にならないと、こうした問題は解決しないということでした。それ以後、地域貢献に一生懸命に取り組み、同じ地域にある海外の企業の模範と言われるようになろうと決心しました。

―――先の渇水に対する苦情が持ち上がったとき、すぐに住民に対して説明会を開くと同時に大きな飲料水用タンクを地域の9カ所に設置し、住民たちが自由に水を汲むことができるようにしたという。また、日本政府のODA草の根無償資金協力で、悪路でも走行できる四輪駆動の救急車を提供。日本の中古消防車も現地に寄付するなど、さまざまな社会貢献活動を行っている。

日本政府のODA草の根無償資金との協力で提供された救急車と消防車

渇水時、9カ所に設置された飲料水用タンク

渇水時、9カ所に設置された飲料水用タンク

笠原社長:アルギン酸を抽出した残渣には、海のミネラルが豊富に含まれています。この地域はワインの産地でもあり、葡萄畑が広がっているのですが、残渣が土壌改良に役立つため近隣の農家に無償で提供しています。通常、残渣は産業廃棄物としてお金を掛けて処理しなければなりませんが、当社の原料は自然の海藻で、製造工程での化学薬品の添加も最小限に抑えているため、残渣にも肥料としての付加価値が付き、地元の人々に喜ばれるという好循環をもたらしています。事業に直接関わる人々はもちろん、漁民、近隣住民など、地元から必要とされ、愛されることが事業の安定化には絶対に必要だと実感しています。

ワイン畑の肥料としてアルギン酸を抽出した残渣を無償提供している

ワイン畑の肥料としてアルギン酸を抽出した残渣を無償提供している

―――人工エネルギーを使わない低コストな方法で海藻を乾燥・保管し、アルギン酸を安定供給し経営を安定させるという経済価値と、漁民の生活を飛躍的に向上させた社会価値。さらに漂着海藻を有効活用し、残渣を畑の肥料に変える環境価値。予算をかけず知恵を絞るなかで生まれたこうした仕組みは、本業を通じて社会課題を解決するというSDGsの考え方をそのまま形にした好例と言える。

我が子を育てるがごとく愛情を注ぎ、アルギン酸を育ててきた自負。

―――創業からブレることなくアルギン酸一筋で乗り越えてきたキミカ。欧米の巨大企業や台頭する中国企業と渡り合い、生き残ってきた歴史は決して簡単ではなかったはずだ。その原点にはどのような想いがあるのだろうか。

笠原社長:戦後、アルギン酸を製造する会社は、日本でも十数社はありました。しかし、現在は当社だけです。これまで日本だけでなく世界と渡り合って生き残ってきましたが、それができたのは、我が子を育てるがごとく愛情を注ぎ、アルギン酸を育ててきた自負があるからです。創業者である父は経営の傍らでアルギン酸の研究論文を書き続け、工学博士号まで取得しました。その父が急逝する間際に「一生かけてアルギン酸ひとつちゃんとできなかった」と言ったのです。その無念を果たすことを私だけでなく父と共にアルギン酸を育ててきた社員たちが、ビジネスという枠を越えて、使命として共有してきました。そこに私どもの原点があります。だから、負けるわけにはいかない、どん底でも諦めるわけにはいかなかったんです。その想いでここまでやってきました。

高付加価値アルギン酸で世界で唯一無二の会社を目指す。

―――高付加価値アルギン酸のリーディングカンパニーと言える立場になったキミカの今後の展望をお聞きした。

笠原社長:我が社は現在「アルギン酸を通じて、人々の健康を守り、命を救い、痛みを和らげる、世界の人々にとってなくてはならない唯一無二の会社になろう」をテーマに事業を展開しております。当社の主力商品は食品用のアルギン酸ですが、その一方で10数年前から取り組んでいるのが、非常に高い精製度が求められる医療分野での製品開発です。

医療分野での研究開発は、研究設備も高額で、開発に費やす期間も10年単位と長くなるため、莫大な開発コストがかかります。

こうした医療分野で利用できる高付加価値のアルギン酸を製造できるのは、現在世界で2社だけです

製薬会社や食品会社と共同で研究開発が続く。

製薬会社や食品会社と共同で研究開発が続く。

これまでも内服薬や点眼薬にアルギン酸は使われてきましたが、注射して直接体内に入れる場合は、エンドトキシン(発熱物質などの夾雑物)を十分に低減するなど極めて高い品質が求められます。例えば膝の軟骨がすり減って歩けなくなってしまったとき、アルギン酸を膝に注入して、軟骨に代わってクッションの働きをするようにできないか。この再生医療技術の開発には10数年前から取り組んでいますが、臨床試験の最終段階にまできています。

また、胃や腸などのポリープを切除する際にアルギン酸を注入して埋没しているポリープを浮き上がらせるような使い方の研究もされています。そのほか、3Dバイオプリンタを使った人工臓器をつくる分野の研究でもアルギン酸が利用されているなど、再生医療の分野でアルギン酸の注目度は年々高くなってきています。

こうした高度な研究開発を促進していく一環として、数十億円を投資して世界水準の研究開発ラボや品質管理ラボなどを備えた新社屋を千葉県富津市に建設します。2022年完成予定のこの社屋では地下の熱エネルギーを空調などに有効利用し、CO2の排出抑制にも貢献できるように設計しています。

若手社員には会社の違う側面(価値)が見えている。

―――最後に、これからSDGsに取り組もうとされている中小企業へのアドバイスを聞いてみた。

笠原社長:2020年12月に第4回ジャパンSDGsアワードで特別賞をいただきましたが、正直に申し上げますと当社が以前からSDGsを意識して事業活動を行ってきたわけではありません。というよりもSDGsは経営に余裕のある大企業が取り組む地域貢献活動のようなもので、当社のような中小企業には縁のないものだと考えていました。しかし、2年ほど前、若手社員の中から、SDGsを経営に取り入れていくべきだという提案がありました。若手社員は学校でSDGsを学んできているので基本的な知識は持っています。しかも、環境や人権に関心のある社員もいて、彼らが中心となって計画がスタートしました。

業務内容を整理し始めると、当社の創業精神やチリでの取り組みなど、さまざまな点でSDGsの思想と合致していることがわかってきました。それをひとつずつまとめてゴールに紐づけていくことで、当社としてのSDGsを体系化することができました。

数年前の当社のように、SDGsなど自社とは関係ないと思われている企業経営者も中小企業のなかには多くいらっしゃるかもしれません。しかし、それぞれの企業内には自分たちが気づいていないだけで、これまで培ってきたなかに、SDGsに紐づく思想や仕組み、技術が埋もれているはずです。SDGsのゴールは環境課題だけではありません。広い視野で社内事業とSDGsを見比べると、17のゴールに繋がるものが見えてくると思います。

ジャパンSDGsアワード授賞式の様子(首相官邸HPより)

ジャパンSDGsアワード授賞式の様子(首相官邸HPより)

ここ1年ほどは、週に一度のペースで社員が交代で講師を務める形での、オンラインセミナーを実施しています。情報リテラシー(情報活用能力)が高く、学校でSDGsを学んできた若者たちには、会社の違う側面(価値)が見えているようです。彼らの意見を取り入れながら、事業を通じて社会課題を解決できる方法を模索することは、これからの企業に求められることです。

昨年、ジャパンSDGsアワードをいただいたのも、こうした当社の取り組みが、中小企業におけるSDGsのロールモデル(お手本)になるからだと聞いております。

SDGsは世界的な取り組みであり、今後はどの企業にとっても避けては通れないものになってきます。まずは正しく理解することからはじめ、経営に結び付けて考え行動していくことが必要になるのではないでしょうか。

実行していくに伴って発信力が培われていけば、中小企業にとっても、大いなるチャンスに結びついていくのではないかと考えています。

<取材を終えて>

笠原社長さんの「アルギン酸の産みの親として我が子を育てるがごとく育ててきたという自負がある」という言葉は、キミカの企業理念と言ってもいいのかもしれない。それほど社長以下、社員の方々が胸に刻んでこられたのだろう。その覚悟と歩んでこられた軌跡の逞しさには凄みすら感じるものがある。中小企業でも世界でトップになれる、そして大企業に引けを取らない社会的な取り組みができることを教えていただいた。

また、SDGsの取り組みついて印象的だったことは、SDGsを経営につなげていく取り組みを、若手社員が提案し彼らが会社をリードする形で実装されたことだ。これまで、スキルを積んだ社員の声が通り、経験の少ない若手社員の声は、組織のなかには響きづらかった。しかし、SDGsを学校で勉強し、売上至上主義の価値観ではなく、社会のなかでの存在価値を問う若者が増えるなか、ベテラン社員には見えていない会社の価値が若手社員には見えているのかもしれない。その最たる例が、海岸に漂着する自然ゴミの海藻を「天恵の資源」として、アルギン酸の道を切り開いてこられた創業者の精神をSDGsの思想に一致することを見出したことだ。時代が大きく変わるなか、若者が自社に眠るお宝を再認識する力になった。そのことは、これからSDGsに取り組む中小企業にとって希望を抱ける話しではないだろうか。